「SFA」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 基本的な機能

-

- 予実管理

- ワークフロー

- ファイル共有

- 顧客管理

- 案件管理

- 商談管理

- プロセス管理

- スケジュール管理

- アラート管理

- ToDo管理

- 見積書作成

- 営業日報

- 地図機能

- 名刺管理

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

-

-

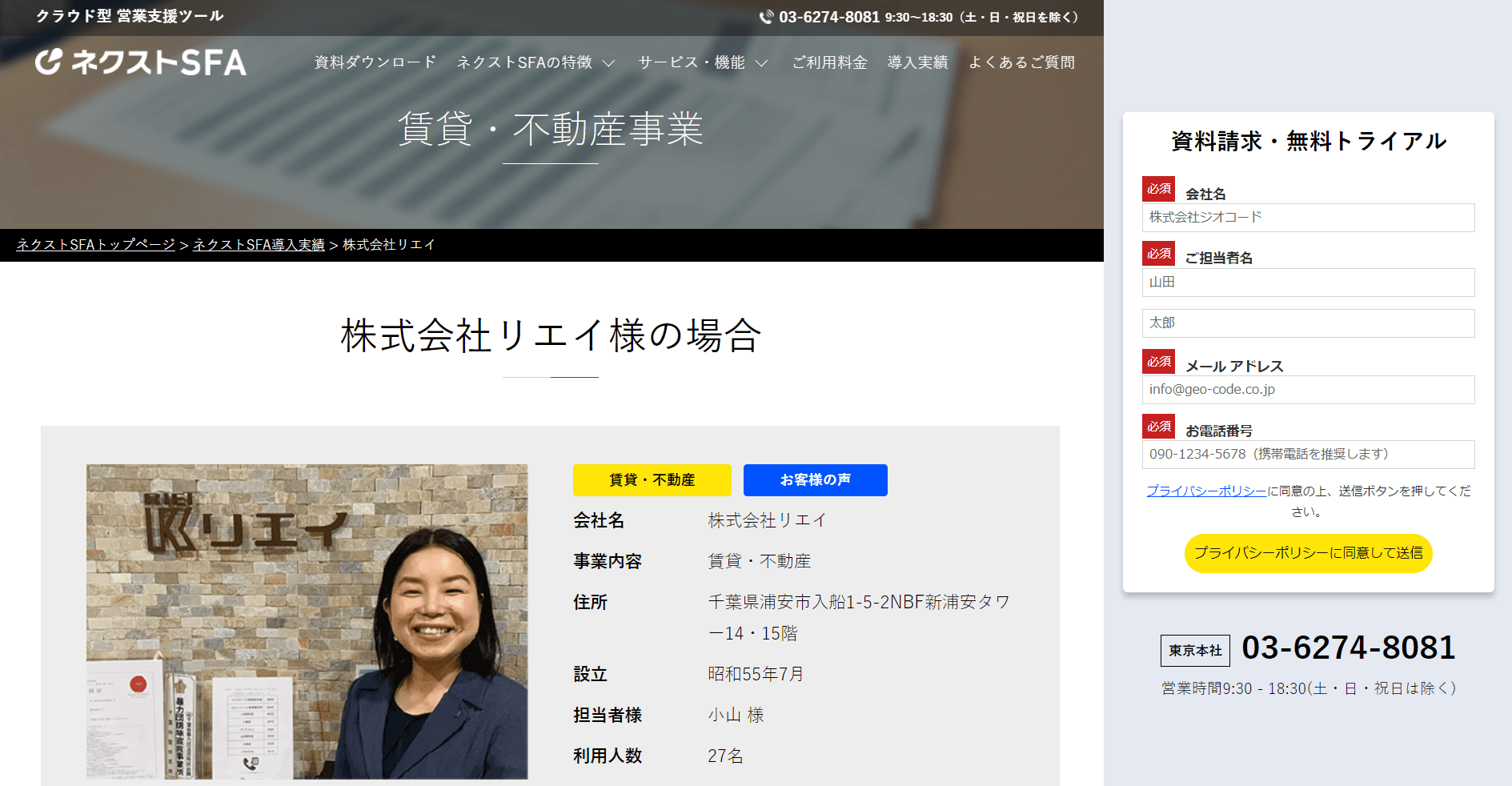

- 初期費用 0円

- 利用料金 1万円/月 備考

- 1ライセンスで20名まで利用できます。(21名以上は別途費用が発生します。)

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Essential 1,800円/月額 備考

- 最もミニマムな機能でご用意

=

リードや取引などの管理

インポート/エクスポート

24時間年中無休chatサポート

株式会社Merによるサポート

350以上の外部サービス統合 - Advanced 3,600円/月額 備考

- エッセンシャルのすべての機能

+

電子メールの同期

グループメール

開封、クリック追跡

ワークフローの自動化

スケジューラー機能 - Professional 7,200円/月額 備考

- アドバンスのすべての機能

+

リードルーティング

アクセス管理の制御

収益予測などの上級レポート

スマートドックスアドオン

フィールドカスタマイズ - Power 8,800円/月額 備考

- プロフェッショナルのすべての機能

+

アカウント権限の上級制限

プロジェクトアドオン - Enterprise 11,000円/月額 備考

- パワーのすべての機能

+

無制限の表示/非表示グループ

強化されたセキュリティ設定

機能の使用制限なし

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- ライト 10,000円/月額 備考

- 5名までのプランです。

- スタンダード 30,000円/月額 備考

- 20名までのプランです。

- エンタープライズ 100,000円/月額 備考

- 100名までのプランです。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- ライト 1,480円/月額

- スタンダード 2,980円/月額

- プロ 4,980円/月額

- エンタープライズ 9,800円/月額

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- スタンダートプラン 3,500円/月額 備考

- 料金は変動することがあります。基本機能が全て搭載されたプランです。最低5名~上限30名ご利用いただけます。

- グループプラン 1,000円/月額 備考

- 料金は変動することがあります。グループコースのユーザー数は無制限です。なお、グループプランのみの利用はできません。

- 制限なし

-

-

-

- なし

- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- Sell Team $19(1ユーザーあたり月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Sell Professional $49(1ユーザーあたり月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Sell Enterprise $99(1ユーザーあたり月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Suite Team $49(エージェント1人の月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Suite Growth $79(エージェント1人の月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Suite Professional $99(エージェント1人の月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Suite Enterprise $150(エージェント1人の月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- さらに高度な機能が必要なら $215(エージェント1人の月額) 備考

- ただし年間一括払いです。

- Support Team $19 備考

- ただし年間一括払いです

- Support Professional $49 備考

- ただし年間一括払いです

- Support Enterprise $99 備考

- ただし年間一括払いです

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 要お問い合わせ 要お問い合わせ

- 要お問い合わせ

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- スタンダード 1,440円/月額 備考

- 1ユーザーの価格。データストレージ:10万件(200MB)、CMRです。

- プロフェッショナル 2,400円/月額 備考

- 1ユーザーの価格。データストレージ:約500万件(10GB)、CMR、ベーシックSFAです。

- エンタープライズ 4,200円/月額 備考

- 1ユーザーの価格。データストレージ:約500万件(10GB)、CMR、ベーシックSFA、エンタープライズSFA、最新トレンド機能を搭載しています。

- アルティメット 5,400円/月額 備考

- 1ユーザーの価格。データストレージ:約500万件(10GB)、CMR、ベーシックSFA、エンタープライズSFA、最新トレンド機能、機能制限の拡張が可能です。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- グループウエア 6,000円/月額 備考

- ID数:無制限、容量:3GB(超過1GBあたり2,000円/月額)です。

- SFAスタンダード 50,000円/月額 備考

- ID数:無制限、容量:5GB(超過1GBあたり8,750円/月額)です。

- SFAプロフェッショナル 80,000円/月額 備考

- ID数:無制限、容量:50GB(超過1GBあたり8,750円/月額)です。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 基本利用料 50,000円/月額 備考

- 10ユーザー分を含む、11ユーザーから1ユーザー4,000円/月額です。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Starter 25,000円/月額 備考

- 小規模企業向けのミニマムプラン、5人のユーザーを含む、追加ユーザーあたり月額5,000円です。

- Growth 10万円/月額 備考

- 1ライセンスの価格。全ての営業組織の成長を支援する基本プラン、10人のユーザーを含む、追加ユーザーあたり月額10,000円です。

- Enterprise 30万円/月額 備考

- カスタマイズ性やAI機能を利用可能な強力プラン、20人のユーザーを含む、追加ユーザーあたり月額15,000円です。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- スタンダード 11,000円(税込)/月額 備考

- 1ユーザーの価格。顧客管理・営業管理に必要な基本機能をすべてご利用いただけるライセンスです。

- ナレッジシェア(閲覧のみ) 6,000円(税込)/月額 備考

- 案件情報や商談の登録は行えず、履歴などの参照を行うライセンスです。

- スケジュールシェア(グループウェアのみ) 3,000円(税込)/月額 備考

- 1ライセンスの価格。案件情報や商談情報の登録・参照以外の機能を活用できるライセンスです。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 要相談 要相談

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Dynamics 365 Sales Professional/1ユーザー 7,070円(税込)/月額 備考

- 営業支援システムの中核とMicrosoft365の統合をしています。

- Dynamics365SalesEnterprise/1ライセンス 10,330円(税込)/月額 備考

- コンテキストに基づくインサイトと高度なカスタマイズ機能を備えた、業界をリードする営業支援システムです。

- Dynamics365SalesPremium/1ライセンス 14,680円(税込)/月額 備考

- Dynamics365SalesEnterpriseと、販売担当者とマネージャー向けに事前構築したカスタマイズできるインテリジェンスソリューションです。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!