「脆弱性診断ツール/サービス」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 基本的な機能

-

- クロスサイトスクリプティング

- ドメイン設定

- クラウド診断

- プラットフォーム診断

- スマホアプリ(iOS・Android)診断

- Webアプリケーション診断

- デスクトップアプリ診断

- SSL設定

- HttpOnly属性が付与されていないCookieの利用

- X-Frame-Optionsヘッダの未設定

- SQLインジェクション

- サーバ設定

- X-Content-Type-Optionsヘッダの未設定

- URL設定

- アプリケーションエラーの開示

- オートコンプリート機能有効化

- ヘッダインジェクション

- オープンリダイレクタ

- グラスボックス診断

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

-

-

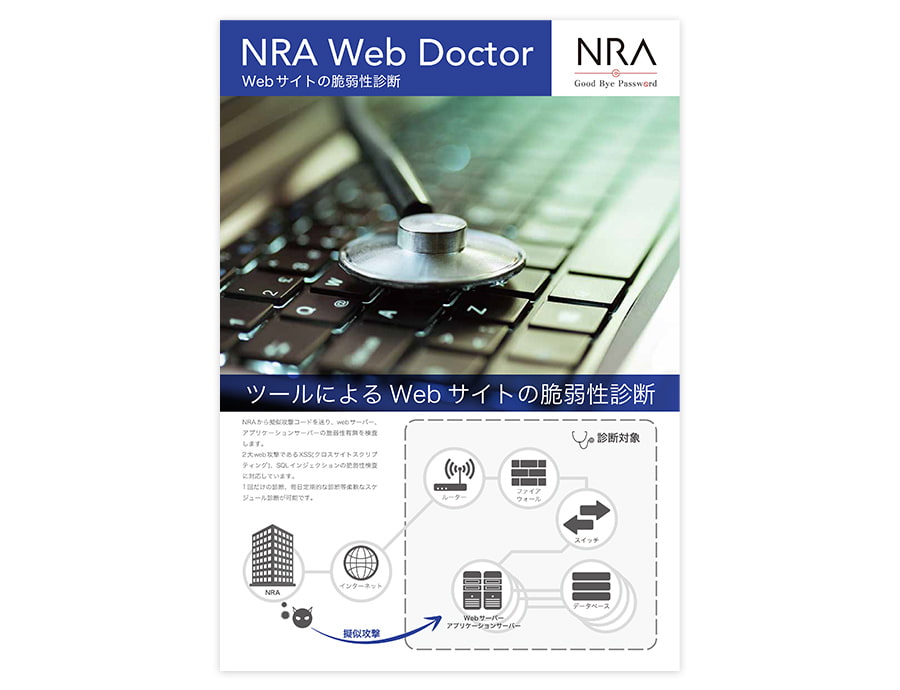

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談 備考

- 予算に応じてLight・Standard・Advancedの3つのコースがあります。

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- One Shotプラン お見積り 備考

- まずは1サイト診断したい方

- Businessプラン お見積り 備考

- 診断を内製化したい方

- 15日

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- プロフェッショナル 85,000円 備考

- ドメイン数:1~9個

- プロフェッショナル 118,400円 備考

- ドメイン数:100~199個

- プロフェッショナル 160,000円 備考

- ドメイン数:1000~2000個

- エキスパート 85,000円 備考

- ドメイン数:1~9個

- エキスパート 118,400円 備考

- ドメイン数:100~199個

- エキスパート 160,000円 備考

- ドメイン数:1000~2000個

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 利用料金 0円 備考

- オープンソースのソフトウェアです。

- 制限なし

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- お試しプラン 90,000円(税込) 備考

- 1社1回限りです。3リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。

- スタンダードプラン 440,000円(税込) 備考

- 10リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。

- ボリュームプラン 1,408,000円(税込) 備考

- 50リクエストまで。無料の再診断がありますが、診断結果が「危険度Medium」以上の項目のみとなります。

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- エクスプレス診断 400,000円 備考

- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。

- エキスパート診断 1,280,000円 備考

- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。

- プラットフォーム診断 250,000円 備考

- プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。

- エクスプレス診断 +プラットフォーム診断 550,000円 備考

- Webアプリケーション診断は、10リクエストまたは6APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途10万円/回が必要です。再診断は無償です。

- エキスパート診断 +プラットフォーム診断 1,430,000円 備考

- Webアプリケーション診断は、50リクエストまたは25APIまでです。プラットフォーム診断は、3 IPまたは3FQDNまでです。報告会実施の場合別途15万円/回が必要です。再診断は無償です。

- ペネトレーションテスト 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- デベロッパーライセンス 要相談 備考

- 自社で開発もしくは運営するWebアプリケーションの診断に利用する場合のライセンスです。各販売代理店から購入できます。

- オーディターライセンス 要相談 備考

- Vexを利用した脆弱性検査サービスを提供する場合には、こちらの契約が必要です。

- 制限なし

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 新規 300,000円 備考

- 期間限定で99,000円~にて提供の場合もあります。診断方法は遠隔で、診断対象は25ページまでです。

- フォローアップ診断 80,000円 備考

- 再診断メニューです。本診断のレポート提出後、20日以内までの依頼を対象とします。診断方法は遠隔で、診断対象は該当箇所だけです。

- 個別対応(ReCoVASプロ) 500,000円~ 備考

- 内容は要相談です。

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プラン 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プラン 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Webアプリケーション診断(手動) 240,000円~ 備考

- 1リクエストで、報告書を含みます。

- スマホWebAPI診断 250,000円~ 備考

- 1リクエスト当たりの料金で、(報告書を含みます。Androidのみの対応となります。

- おまかせプラン 要相談 備考

- 予算等に合わせて対象数を決定いただき、その数を上限にエンジニアが診断対象を選定し、診断を行うサービスです。

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- nessus essentials $0 備考

- 教育関係者や、サイバーセキュリティのキャリアを始めようとしている学生、個人に理想的なサービスです。 IP アドレスを 16 個までスキャン可能です。

- nessus professional $3,729/年額 備考

- コンサルタント、ペンテスター、セキュリティ担当者向けのサービスです。サブスクリプションでスキャナー単位のライセンスです。

- 1年

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プラン1 $6,995/年額 備考

- Burp Suite Enterprise EditionのStarterプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。5の同時スキャンができます。

- プラン2 $ 14,480/年額 備考

- Burp Suite Enterprise EditionのGrowプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。20の同時スキャンができます。

- プラン3 $ 29,450~/年額 備考

- Burp Suite Enterprise EditionのAccelerateプラン。自動化されたスケーラブルなWeb脆弱性スキャンを可能にします。50以上の同時スキャンができます。

- プラン4 $ 399/年額 備考

- Burp Suite Professionalです。主要なWebセキュリティおよび侵入テストツールキットです。

- 1年

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 無料診断 0円 備考

- 診断回数1回、リスク件数のみ表示です。

- ライトプラン 10,000円/月額 備考

- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。

- スタンダードプラン 17,000円/月額 備考

- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,000ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。

- ビジネスプラン 24,000円/月額 備考

- 1ドメインあたりの料金で、診断ページ数 は1,500ページ以下です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。

- エンタープライズプラン 要相談 備考

- 診断ページ数 は1,501ページ以上です。毎日診断実施可能で、リスク件数、発生している脆弱性の内容・対策方法の案内があります。

- 最低利用期間は1年間(有料版)

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プラン 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 要相談 要相談

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 料金 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 要相談 要相談

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ベーシックプラン 49,800円/月額 備考

- 1アプリケーションあたりの料金。手軽に続けられる高コストパフォーマンスプランです。

- 1年

-

-

-

- クラウド型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Vuls OSS 0円 備考

- 脆弱性をスキャンします。

- FutureVuls standard 4,000円/月額 備考

- 脆弱性を管理します。1台の料金です。

- 複数システムの脆弱性を横断管理 要相談 備考

- 複数システムの脆弱性を横断管理します。最小100台からのプランです。

- 1ヵ月

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プラン 0円 備考

- オープンソースのソフトウェアです。Greenboneのクラウドサービスなどの料金はお問い合わせください。

- 制限なし

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせの後個別見積

- 制限なし

-

-

-

- なし

- なし

- 電話 / メール / チャット /

-

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!