「RPAツール」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 基本的な機能

-

- 自動化業務の設定

- スケジュール設定

- データの転記作業

- 紙資料の電子化

- テキストのチェック

- エラー処理

- メール送信

- メールのファイル保存

- PDF変換

- スクレイピング

- データ集計

- タスクレポート

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

-

-

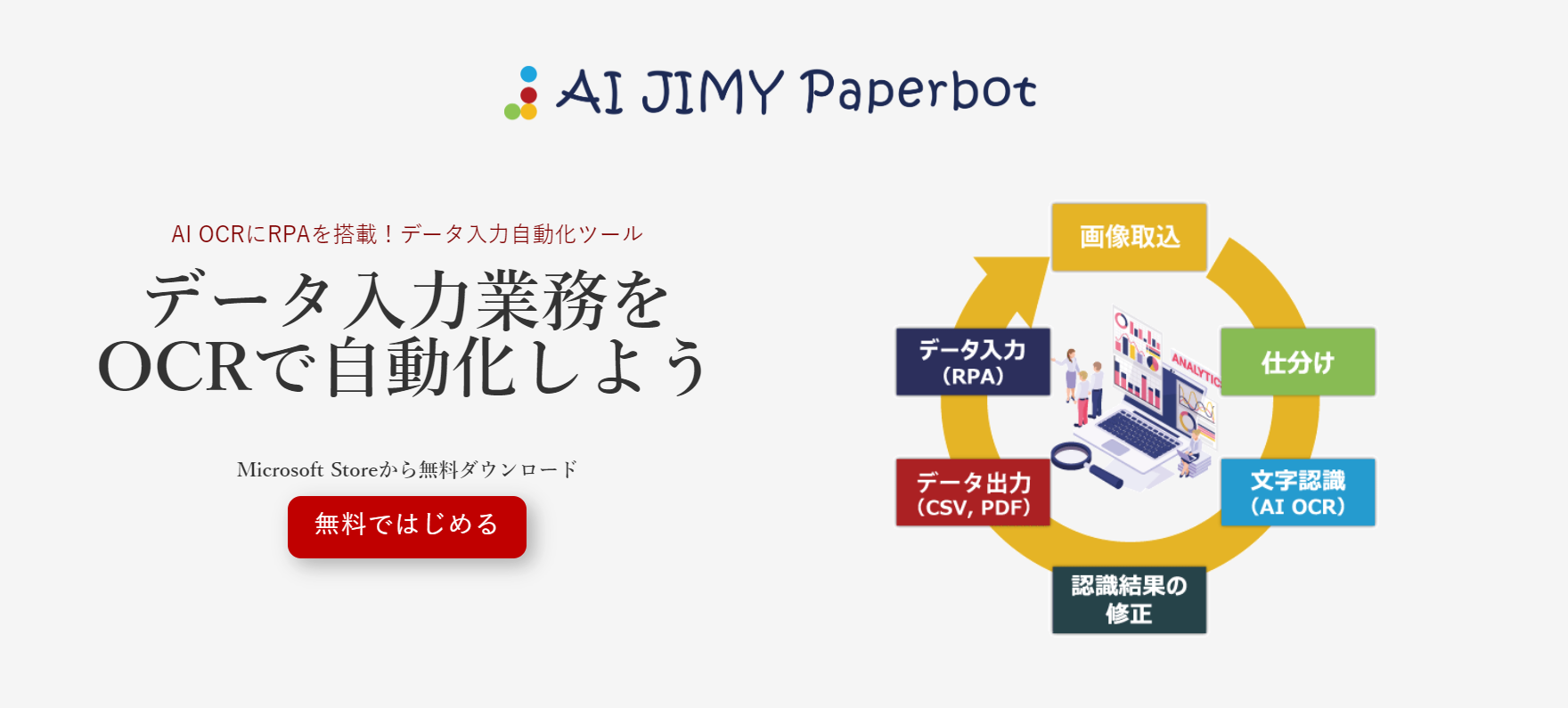

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Trial 0円 備考

- 試してみたい方向け

・月間契約→14日間無料

・AI OCR(上限枚数)→30枚

・AI帳票仕分け→無制限

・AI類似変換→無制限

・RPA→〇 - Starter 120,000円/年間 (1ヵ月あたり1万円 ) 備考

- コストを抑えたい方向け

・月間契約→12,000円/月額

・AI OCR(上限枚数)→100枚/月

・AI帳票仕分け→無制限

・AI類似変換→無制限

・RPA→✕(制限あり) - Standard 600,000円/年間 (1ヵ月あたり5万円 ) 備考

- 一般的なプラン

・月間契約→60,000円/月額

・AI OCR(上限枚数)→2000枚/月

・AI帳票仕分け→無制限

・AI類似変換→無制限

・RPA→〇 - Pro 1,800,000/年間 (1ヵ月あたり15万円 ) 備考

- 処理枚数が多い方向け

・月間契約→180,000円/月額

・AI OCR(上限枚数)→10000枚/月

・AI帳票仕分け→無制限

・AI類似変換→無制限

・RPA→〇

- 制限なし

-

-

-

- オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- OCEVISTAS mini 年額90万円~

- OCEVISTAS BasicRobo 年額720万円~(月額60万円~) 備考

- RPA導入にあたり、企画、導入、運用の各フェーズに対応するサービスについては個別見積にて対応いたします。

- OCEVISTAS mini for 自治体 年間60万円~

- 一年間

-

-

-

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 60,000円 備考

- 初期費用には以下が含まれています。

・ご意向ヒアリング

・要件定義

・ロボット開発

・導入 - 月額利用料 9,500円/月額 備考

- 1つのロボット作業について、月額9,500円がかかります。 利用者のロボット作業数の算出については、初回の業務ヒアリング時に確認できます。

- 制限なし

-

-

-

- オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 要相談 要相談

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- NEC Software Robot Solution 120,000円/月額

- NEC Software Robot Solution 実行専用 40,000円/月額

- その他要お問い合わせ その他要お問い合わせ

- 1か月

-

-

-

- クラウド型ソフト

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 月額基本料 82500円(税込)

- オプション(導入支援) 22000円(税込)

- その他 要お問い合わせ

- 制限なし

-

-

-

- なし

- PCブラウザ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 ‐ 備考

- お問い合わせください。

- BizRobo! mini 900,000円/年間

- BizRobo! Lite 1,200,000円/年間 備考

- 初期費用30万円かかります。

- BizRobo! Lite+ 1,800,000円/年間 備考

- 初期費用30万円かかります。

- BizRobo! Basic 7,200,000円/年間

- 1年間

-

-

-

- オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- WinActor フル機能版ライセンス 908,000円/年間

- WinActor 実行版ライセンス 248,000円/年間

- 有償トライアルサービス (60日間) 190,000円

- 制限なし

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- フリー 無料 備考

- 個人向け、一回実行あたり最大1万レコード導出可能、抽出ページ数制限なし、端末台数制限なし。

- スタンダード $75/月額 備考

- チーム向け、フリーのすべての機能に加えます。100タスクの同時保存、クラウド抽出(6台同時利用)、100種類以上のスターターテンプレート、基本APIアクセス。

- プロフェッショナル $208/月額 備考

- 中規模の組織向け、スタンダードのすべての機能に加えます。250タスクの同時保存、クラウド抽出(20台同時利用)、高度APIアクセス、クラウド自動バックアップ、ワークフローチェック & 1対1トレーニング。

- エンタープライズ ニーズに応じてカスタマイズ可能 備考

- 大規模、複雑な組織向け、プロフェッショナルのすべての機能に加えます。750タスクの同時保存、クラウド抽出(40台同時利用)、機能拡張、専任のサクセスマネージャー。

- データサービス $399~ 備考

- フルカスタマイズ 、整理・標準化しデータを提供します 。 24時間年中無休のモニタリング

PoC試作サービスをご提供 、単発プロジェクトに最適

法的・GDPR対応

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト パッケージ型ソフト

- Windowsアプリ Macアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 1,000,000円

- オープン価格 2,500,000円 備考

- パートナー契約の場合は安くなる可能性があります。

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 基本プラン 50,000円/月額 備考

- 初期費用100,000円かかります。

- リモレクライト 80,000円/月額 備考

- 初期費用150,000円かかります。ロボ作成のサポートを受けられます。月1コマのオンラインレクチャーを受講可能です。

- リモレク スタンダード 100,000円/月額 備考

- 初期費用150,000円かかります。作成したいロボがたくさんある方におすすめです。月2コマのオンラインレクチャーを受講可能です。

- リモレク アドバンス 150,000円/月額 備考

- 初期費用200,000円かかります。早急に業務にRPAを定着させたい方におすすめです。月4コマのオンラインレクチャーを受講可能です。

- 1ヵ月

-

-

-

- オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- Autoジョブ名人 開発版 1年間ライセンス 600,000円

- Autoジョブ名人開発版 5年間ライセンス 2,700,000円

- Autoジョブ名人実行版 1年間ライセンス 180,000円

- Autoジョブ名人実行版 5年間ライセンス 810,000円

- 制限なし

-

-

-

- パッケージ型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ベーシックパック 要相談 備考

- 同時アクセス数10人のサーバ型。本格導入する方向けです。

- ライトパック 要相談 備考

- 同時アクセス数1人のデスクトップ型。スモールスタートに。

- 制限なし

-

-

-

- オンプレミス型ソフト パッケージ型ソフト

- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 別途お問い合わせ

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ケースマネジメントエディション $97~$0.47/ケースから 備考

- ケース単位はサービスリクエスト1件あたりの料金です。

- エンタープライス $165~$0.80/ケースから

- デジタルカスタマー用エディション $260から$1.26/ケースから

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 最小構成 1080,000円/年間

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 1ライセンス 1,200,000円/年間

- 制限なし

-

-

-

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- Windowsアプリ

- 電話 / メール / チャット /

-

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!