システム連携のおすすめツール10選!比較ポイントやツールの種類を解説

最終更新日:2025/02/26

<a href = "https://digi-mado.jp/article/91075/" class = "digimado-widget" data-id = "91075" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。

目次

さまざまなITツールを活用する現代のビジネス環境において、業務効率を最大化するためにはシステム同士の連携が必要不可欠です。

実際、社内システムを効率的に運用し、生産性を高めるためにシステム連携を検討している企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、おすすめのシステム連携ツールを紹介します。システム連携の基本情報や主な方法、活用するメリット・デメリットはもちろん、ツール選定時の比較ポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

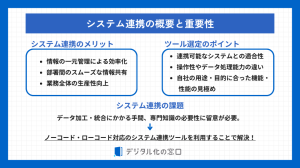

システム連携とは

システム連携とは、役割や用途が異なるシステムを連携させ、内部のデータを統合させることです。

企業では顧客や売上、取引関連などさまざまな種類の膨大なデータを扱います。その際、各種データがシステムごとに独立した状態だと管理が煩雑になり、部署間の共有もしづらくなります。

社内におけるデータ共有が円滑に進まない状態では、生産性や情報の信頼性が低下しかねません。加えて、データ管理にかかるコストやリソースの増大によって、コア業務の対応が遅れる可能性もあるでしょう。

システム連携は上記のような課題を解決し、社内全体の業務効率を高めるためにさまざまな業界・企業で活用されています。

システム連携の具体例

ここからはシステム連携の具体例として、以下2つのパターンを紹介します。

- MAツールとSFAツールの連携

- 給与計算システムと勤怠管理システムの連携

システム連携への理解度をより深めるための参考として、ぜひご確認ください。

MAツールとSFAツールの連携

システム連携の代表的なパターンの一つが、MAツールとSFAツールの連携です。

MA(Marketing Automation)ツールとは、マーケティング活動を自動化するツールを意味します。見込み客に関する情報の管理・分析に役立つ機能を備えており、集客のプロセスを効率的に進めるために活用されます。

一方、SFA(Sales Force Automation)ツールは、営業支援ツールです。顧客情報の管理や営業活動の進捗状況を集約し、一元管理するための機能を備えています。

一般的にマーケティング部門がさまざまな手法を用いて集客を行い、見込み客の検討度合いを高めた後、営業担当に受注確度の高い見込み客を引き継ぎ、商品・サービスの購入や契約につなげます。

しかし、MAツールとSFAツールという異なるシステムを活用している部署間では、情報共有に手間や時間がかかりやすく、顧客対応の遅れや商談機会の損失を招くリスクがあります。

その点、MAツールとSFAツールを連携すれば、マーケティング部門と営業部門においてシームレスな情報共有が可能です。リードの獲得から受注まで一貫して効率化できるため、受注増加や売上アップなどの成果につながりやすくなるでしょう。

給与計算システムと勤怠管理システムの連携

バックオフィス業務におけるシステム連携の代表例は、給与計算システムと勤怠管理システムの連携が該当します。

給与計算システムとは、勤怠情報を基に自動で給与を計算できるシステムのことです。一方、勤怠管理システムとは、勤怠管理業務を自動化するためのシステムを意味します。

給与計算システムと勤怠管理システムを連携すると、必要な情報をシステム間で自動共有できるため、給与計算時に勤怠情報を手入力する必要がなくなります。

その結果、ヒューマンエラーの予防や業務効率改善などの効果が期待できるでしょう。

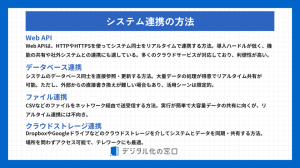

システム連携をする4つの方法

システム連携を実現する方法としては、以下の4つが代表的です。

- Web API

- データベース連携

- ファイル連携

- クラウドストレージ連携

ここからは、各方法の特徴や活用するメリットを詳しく解説します。

1.Web API

システム連携を実現するための方法の一つが「Web API」です。

APIとは、Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の頭文字を取った略称を意味します。APIを活用してシステム同士を連携する方法が「API連携」です。

API連携のなかでも、HTTPやHTTPSベースのAPIを用いてシステムを連携させる方法を「Web API」と呼びます。

Web APIを用いたシステム連携のメリットは、システムに精通していない方でも実践しやすく、導入ハードルが低い点です。

そのうえ、リアルタイムでデータを共有できるだけでなく、システムに搭載されている機能も連携できます。自社だけでなく、社外の関係者に社内システムのアプリケーションを提供・共有することも可能です。

現在提供されている多くのクラウドサービスには、API機能が搭載されており、非常に利便性の高い主要なシステム連携手法といえるでしょう。

2.データベース連携

システム連携の手法として、データベース連携も活用されています。

データベース連携とは、異なるシステムのデータベース同士を直接参照・更新してデータ連携を実現する方法です。専用ソフトウェア・ミドルウェアを用いて、データベースを接続することで、リアルタイムの情報共有が可能となります。

データベース連携では、大量のデータを効率的に処理できる点がメリットです。ただし、システムによってはデータベースの情報を外部から直接的に書き換えるのは難しい場合もあり、活用されるシーンが限定的な傾向にあります。

3.ファイル連携

ファイル連携は、手軽に実行可能なシステム・データ連携の方法として活用されています。

ファイル連携とは、ネットワークを通じてサーバーなどにファイルを送信する方法です。データ連携のスタンダードな方法であり、一般的に「アップロード」と呼ばれています。

具体的には、データをCSV形式などのファイルとして出力し、FTPやSMBなどの一般的な通信方式を活用して転送します。受け取り手がファイルをインポートすると連携完了です。

なお、連携する2つのシステムにそれぞれ情報を入出力できる機能が備わっている場合は、他の手法と比較して容易にデータを共有できます。また、ファイル連携では、一度に大容量のデータを共有できる点もメリットです。ただし、リアルタイムの連携には向かない傾向があります。

4.クラウドストレージ連携

システム連携を実現するための方法には、クラウドストレージ連携も含まれます。

クラウドストレージ連携は、DropboxやGoogleドライブなどのクラウドストレージと社内システムを連携する方法です。ストレージ上に保存されたデータやファイルを、迅速に同期・移行できる方法として、幅広い業種・企業で重宝されています。

また、クラウドストレージ連携であれば、場所を問わずデータにアクセスできる点もメリットです。社内はもちろん、社外とも安全にデータ共有ができるため、テレワーク導入時にも役立つ手法といえるでしょう。

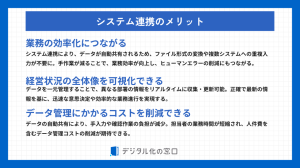

システム連携のメリット3選

システム連携を活用することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 業務の効率化につながる

- 経営状況の全体像を可視化できる

- データ管理にかかるコストを削減できる

ここからは、各メリットの詳細を深掘りして解説します。

1.業務の効率化につながる

システム連携は、業務の効率化につながるソリューションの一つです。

社内のシステム連携が実現すれば、担当者が特定のシステム上にアップしたデータが社内全体に自動共有されます。

その結果、これまで部署間やグループ企業間における情報共有の際、発生していたファイル形式の変換作業が不要になります。変換作業に伴うファイルの確認や、複数システムへの多重入力を含む手動でのデータ入力も不要になるため、業務効率の大幅な改善が期待できるでしょう。

また、データの手入力が減ることで、社内で取り扱うデータの信頼性が高まると同時にヒューマンエラーの削減につながる点も大きなメリットです。

2.経営状況の全体像を可視化できる

経営状況の全体像を可視化できる点も、システム連携の大きなメリットです。

システム連携によってデータを一元管理できれば、異なる部署が取り扱う情報もシームレスに収集できます。必要なデータを迅速かつ効率的に収集できるため、経営戦略の策定や迅速な顧客対応など、幅広い部署において業務効率化につながるでしょう。

また、システム連携後は情報がリアルタイムで更新・共有されるため、組織全体で取り扱う情報の信頼性を高められます。古いデータを参照した非効率的な業務進行や、誤った経営判断を防げる点も、システム連携の導入メリットといえるでしょう。

3.データ管理にかかるコストを削減できる

システム連携の導入メリットの一つが、データ管理にかかるコストを削減できる点です。

独立した2つのシステムからデータを集計・分析する場合、人力での入力作業が必要となります。

しかし、手入力では業務の遂行に手間や時間がかかりやすく、担当者の人件費がかさむケースも少なくありません。

その点、システム連携によるデータの自動共有を実現できれば、手入力作業を大幅に削減できます。そのうえ、データ入力後のチェック作業も最小限にできるため、担当者の業務負担と人件費の削減効果が期待できるでしょう。

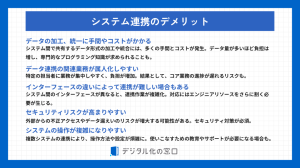

システム連携のデメリット・課題

社内システムの連携によって、さまざまなメリットが期待できる反面、以下のようなデメリットや課題が生じる可能性もあります。

- データの加工、統一に手間やコストがかかる

- データ連携の関連業務が属人化しやすい

- インターフェースの違いによって連携が難しい場合もある

- セキュリティリスクが高まりやすい

- システムの操作が複雑になりやすい など

システム連携を実現するためには、システム間で共有するデータの形式を加工・統合する必要があります。

その際、社内で管理するデータの量によっては膨大な手間やコストがかかるうえに、プログラミング関連の専門知識を求められるケースも少なくありません。データ連携の関連業務が属人化することで、担当者の業務負担が増加し、コア業務の進捗が遅れるリスクもあるでしょう。

またインターフェースの違いによってシステム・データ連携が難しい場合もあり、そのような課題へ対応するため、さらにエンジニア人材のリソースが奪われる可能性も考えられます。

上記のようなデメリットを軽減するための対策として、システム連携ツールを活用する企業も増加傾向にあります。

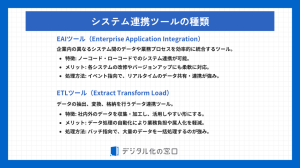

システム連携ツールの種類

システム連携ツールには、以下のような種類が存在します。

- EAIツール

- ETLツール

ここからは、各ツールの特徴やメリットについて詳しく解説します。EAIツールとETLツールの違いも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

EAIツール

EAIツールとは、企業のアプリケーション統合(Enterprise Application Integration)を実現するためのツールです。主に、企業内の異なるシステム間のデータや業務プロセスを効率よく統合するために活用されます。

従来までは、システムやデータを連携するためには、インターフェースやプログラムを個別に開発する必要がありました。

しかし、この手法でシステム連携を進める場合、プログラミング関連の専門知識が必要なうえ、各システムが改修やバージョンアップされる度に対応が求められます。

その点、データやプロセスの統合に必要な機能を搭載するEAIツールを活用することで、ノーコードまたはローコードでのシステム・データ連携が可能です。

EAIについて詳しい解説はこちら

ETLツール

ETL(Extract Transform Load)ツールは、データの抽出や変換、格納を行うためのツールです。主に社内外のデータを活用しやすいように収集・加工する目的で使用するため「データ連携ツール」と呼ばれることもあります。

ETLツールを活用することで、必要なデータの変換・加工処理を自動的に進められるため、システム連携に伴う業務負担や属人性の解消に役立つでしょう。

なお、ETLツールとEAIツールはどちらもデータを連携するためのツールですが、処理方法と長所に違いがあります。

ETLツールは、一定量のデータを収集して一括で処理する「バッチ指向」です。そのため、一度に大量のデータを処理できる点が強みとなります。

対して、EAIツールは特定のイベントが発生したタイミングで処理を行う「イベント指向」なので、リアルタイムのデータ共有・システム連携が強みです。

ETLツールの比較記事はこちら

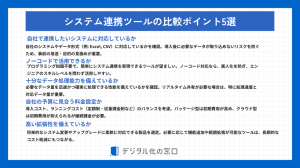

システム連携ツールの比較ポイント5選

システム連携ツールを導入する際は、以下のポイントを重視しましょう。

- 自社で連携したいシステムに対応しているか

- ノーコードで活用できるか

- 十分なデータ処理能力を備えているか

- 自社の予算に見合う料金設定か

- 高い拡張性を備えているか

ここからは、5つの比較ポイントを詳しく解説します。自社にとって最適な性能を持つシステム連携ツールを選定するための参考として、ぜひご活用ください。

1.自社で連携したいシステムに対応しているか

システム連携ツール選定時の比較ポイントとして、連携可能なシステム・アプリケーションの種類を確認しておく必要があります。

同時に、システム内に取り込めるデータ形式の確認も必須です。導入後に必要なデータを取り込めない場合、高い導入効果は見込めません。具体的には、ExcelやCSV形式に対応しているシステムであれば、汎用性が高いでしょう。

ツールによって対応可能な範囲は大きく異なるため、自社の用途や目的を見定めたうえで、導入する製品を選ぶことが大切です。

2.ノーコードで活用できるか

システム連携ツールの比較ポイントとして、ノーコードで活用できるかを確認しておくことが大切です。

ツールによっては、利用時にプログラミング知識が求められる製品もあります。プログラミング知識が必要なツールは対応範囲が幅広い分、属人性も高く、企業の体制や環境によっては十分に使いこなせない可能性があるでしょう。

その点、ノーコードで活用できるツールであれば、あらかじめ用意された機能を部品として組み合わせることで、簡単にシステム連携を実現できます。

自社のエンジニア人材の充足度やスキルレベル、用途を考慮し、無料トライアルなどで操作方法を確認したうえで、製品を選定しましょう。

3.十分なデータ処理能力を備えているか

システム連携ツールを比較する際は、データ処理能力の確認も必要です。

ツールによってデータの処理能力は大きく異なります。特に、EAIツールは一度に対応可能なデータ量に限りがある製品が多いため、処理能力の確認は必須です。

データを高速伝送可能な処理能力の高い製品であれば、リアルタイムの情報共有を実現しやすくなります。自社が求めるデータ量に対応可能な処理能力を備えているか見極めたうえで、導入する製品を比較・検討しましょう。

4.自社の予算に見合う料金設定か

システム連携ツールを比較する際は、コスト面の確認も重要です。

製品価格を含めた導入コストはもちろん、月額や年額を支払う定額制やデータ量によって料金が変わる従量課金制など、ランニングコストも製品によって大きく異なります。そのため、自社の予算を踏まえたうえで、適正価格の製品を選定することが大切です。

なお、システム連携ツールは、主にパッケージ型とクラウド型の2種類に分かれます。

パッケージ型は買い切り型の製品が多く、社内サーバーの構築など初期導入コストがかかりやすい点が特徴です。

対してクラウド型は初期費用無料の製品が多く、サーバー構築も不要なので導入コストはかかりにくいですが、継続的な課金が求められる傾向にあります。

表面上のコストだけでなく、機能面とのバランスを考慮した費用対効果を見極めたうえで、自社にとって最適な製品を導入しましょう。

5.高い拡張性を備えているか

システム連携ツールの比較ポイントとして、拡張性の高さも重視する必要があります。

幅広い拡張機能を搭載したツールであれば、自社に合わせた環境設定やデータ処理が実現しやすいでしょう。

また、現状だけでなく、将来的に発生するシステム変更やアップグレードにも柔軟に対応できる製品が望ましいです。

必要に応じた機能や対応範囲の拡張が可能なツールであれば、将来的に求められるシステムの改修・再導入にかかるコストを削減できるため、中長期的な視点でメリットが大きいでしょう。

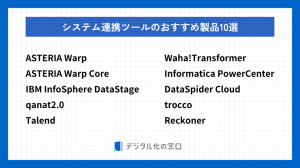

システム連携ツール(ETLツール)のおすすめ10選

システム連携ツールを選ぶ際は、自社で連携したいシステムに対応しているか、ノーコードで活用できるか、十分なデータ処理能力を備えているか、自社の予算に見合う料金設定か、高い拡張性を備えているかがポイントです。これを踏まえて、おすすめのシステム連携ツールをご紹介します。

-

ETLツール

製品のおすすめポイント

1 業種を問わずさまざまな企業で導入いただいています

システム間連携や、データ分析・マスターデータ管理を行う際のデータ統合、業務自動化など、多様な用途でご活用いただいています。複数システムへのデータ入力作業や受発注処理業務、Excelデータの更新作業など、現場の定型作業を自動化することで作業コストを削減、人為的なミスの提言にも貢献し業務効率を促進します。

2 豊富な接続先とテンプレートでスピーディーに導入

Excelをはじめ、G Suite、Salesforce、kintone、Twitterなど、100種類以上の豊富な接続先により簡単・柔軟な連携が可能です。テンプレートも多数ご用意しているので、スピーディーに導入でき、導入後すぐに業務の自動化を実現することが可能です。

3 ノーコードだから誰でも使える、ノーコードで実現

「ASTERIA Warp」は、特定の業務システムのデータ連携をノーコードで容易に行うことができるようにパッケージされており、基幹業務システムや、各種業務アプリケーションなど、100種類以上のデータソース間の複雑な連携やデータ変換をノーコードで実現することが可能です。

基本的な機能 連携テンプレート ノーコード運用可

-

ETLツール

製品のおすすめポイント

1 データの入れ替え、変換、計算等のExcel業務を効率化し、業務改革を推進

Excel業務の効率化に強みがあります。データの入れ替え、変換、計算などの処理を簡単作成し、よくある連携処理をテンプレートとして用意。既存システムを活かした連携で開発・教育コストを削減し、システムを強化します。また、企業内のさまざまな要望に合わせてアダプターを追加することも可能です。

2 RPAを情報システムからも考え、定型業務を自動化

RPAを有効活用するためには「人から考えるロボット化」だけではなく、「情報システムから考えるロボット化」が重要と捉え、データの取得・書込み、システム間のデータ操作やAPI連携の代行する役割を担います。他のロボットの自動化を補完し、一般的なRPAツールでは難易度の高い処理も自動化します。

3 フローテンプレートや、データ連携先が豊富

連携処理用のアイコンを一つずつ並べて設定していくフロー開発を不要にする「フローテンプレート」を多く用意しています。ナビゲーション画面に必要な情報を入力するだけで、連携フローを自動生成。データ連携作業を効率化します。また、Notesやkintoneなど含めた豊富な接続先により簡単・柔軟な連携が可能です。

基本的な機能 国内メーカー ワークフロー実行履歴 一定間隔起動 受発注処理業務対応 連携テンプレート 文字整形 スケジュール実行 Git連携 フォーマット変換 データマスキング データマッピング ノーコード運用可 データ暗号化

-

ETLツール

製品のおすすめポイント

1 ワークロードの実行を高速化

ワークロード・バランシングと並列エンジンにより、DataStageはワークロードを30%高速に実行でき、生産性向上と開発コストの削減を実現します。データ移動コストも削減し、一度設計したジョブを柔軟に実行できます。

2 データ統合をモダナイズ

既存のDataStageへの投資を維持しながら機能を拡張し、IBM Cloud Pak for Dataとの組み合わせにより、データ統合を効率的かつ革新的に進化させます。インフラストラクチャ管理の労力を大幅に削減し、自動障害検出機能によりユーザーはより価値の高いタスクに注力できます。

3 信頼できるデータを提供

IBM Cloud Pak for Dataでのガバナンス機能の活用により、DataStageは信頼性の高いデータを提供します。メタデータのサポートやデータ品質の自動管理により、データ統合プロセス全体で品質を確保し、安心してデータを活用できます。

基本的な機能 グループ化 APIアップデート自動対応 データマッピング

-

製品のおすすめポイント

1 自在なデータ連携

シンプルな操作で複数システムをドラッグ&ドロップで簡単に連携。企業内外の様々なデータを柔軟に変換し、運用コストを削減します。豊富なアダプターで基幹システムとクラウドのデータ連携が可能です。

2 効率化と自動化

スケジューリング機能により自動化が実現。業務プロセスを効率的に遂行し、時間のかかるオンボーディング作業を60%以上削減。簡単な設計で動的なデータ処理を実現し、業務の自動運用が可能です。

3 ノンプログラミングで柔軟な設計

GUIを活用し、データの入出力をアイコンと線で結ぶだけで直感的な設計が可能。関数知識不要でデータ変換が行え、トランザクション処理で高い信頼性を提供。クラウドとの連携もGUIで簡単に実現します。

基本的な機能 グループ化 スケジュール実行 フォーマット変換 データマッピング ノーコード運用可

-

製品のおすすめポイント

1 信頼性の高いデータの統合/提供

Talend Data Fabricは、統合からデリバリーまでのエンドツーエンドのデータ管理をサポートし、データの完全性を確保します。クラウドネイティブなアプローチとELT/ETL、CDC向けの使いやすいツールにより、ほぼすべてのソースからバッチおよびストリーミングデータを統合し、信頼性の高いデータ基盤を提供します。この完全性により、組織全体でのデータ管理ニーズに迅速かつ効果的に対応できます。

2 データユニバーサル化と柔軟性

Talendはオンプレミス、クラウド、マルチクラウド、ハイブリッドクラウドに展開可能な柔軟な特性を備えています。データパイプラインを一度構築すれば、Apache Sparkや最新のクラウドテクノロジーを含むあらゆるプラットフォームで実行でき、ベンダーやプラットフォームのロックインの心配がありません。これにより、企業は自由度の高いデータ管理環境を構築し、変化するビジネス要件に対応できます。

3 データ整合性とデータガバナンス

Talendはデータ管理において信頼性を追求します。データの明確で予測可能な価値を推進しながら、セキュリティやコンプライアンスへの要件もサポートします。また、主要技術プロバイダーとの緊密なパートナーシップと統合を通じて、どのようなデータ環境であれAWS、Microsoft Azure、Snowflakeなどと連携し、より多くの価値を引き出せるようサポートします。Talendの7年連続のGartner Magic Quadrantでのリーダー選出はその信頼性の証です。

基本的な機能 グループ化 オープンソースコミュニティ APIアップデート自動対応 データマッピング

-

ETLツール

製品のおすすめポイント

1 連携データあるところにWaha! Transformerあり、業務課題の解決にお役立ち

ERP・基幹系システムの再構築から、EDI・DWHをはじめとする各種業務アプリケーション間のデータ連携基盤、組織内の各所で仕様の異なるExcel更新作業の効率化を実現します。RPAやAI・OCR連携など、産官学や業種・業態を問わずデータ連携に関するさまざまな業務課題の解決にお役立ちします。

2 1,000億件のベンチマークが証明する高速処理性能

インストールサーバーのCPU数やデータ処理の複雑さに応じてマルチスレッドで実行されるので、大量データでもメモリに依存せず、高速なパフォーマンスを提供します。データをメモリ上のファイルとして扱うこともでき、メモリ空間を利用できる実行環境ではさらに高速な処理を可能にします。

3 作り手が「欲しい!」と感じるメンテナンス機能を随所に搭載

作成した処理の一部を作り直したり、少し前に作成した処理に切り戻したりと、簡単にメンテナンスできる機能が随所に組み込まれています。また、作成した設定情報をわずかな操作でHTMLドキュメントにすることも可能です。変更が発生しやすいデータ連携処理を属人化させることもなくなり、更新管理の生産性が大幅に向上します。

基本的な機能 国内メーカー 連携テンプレート 文字整形 文字形式変換 データ暗号化 データマスキング

-

iPaaS ETLツール

製品のおすすめポイント

1 幅の広いデータアクセス&統合でビジネス価値を高める

ほとんどすべての主要なエンタープライズデータベースやデータウェアハウスシステムに接続できる汎用性の高さがポイントです。クラウドアプリケーションソースとターゲットを当ツールからシームレスに接続できるため、データ統合の制限がなく、あらゆる企業のデータ課題にコミットできます。

2 データベースソースを最適化し、ガバナンスも強化

不要なデータを入れることなく、データ活用ができます。必要なデータ統合とクレンジング処理をした上で、必要なデータのみをロードし、無駄な冗長化の抑制とともにガバナンスの強化を図れます。データの所在と流れを可視化できるので、影響分析を可能にするとともに、データの品質と信頼性、セキュリティを担保します。

3 ノンプログラミングで開発が可能で、チームでの開発管理にも適している

ノンプログラミングで開発可能なツールです。連携ロジックの把握、データ連携の可視化を実現します。さらに開発部品の再利用を可能にし、開発生産性を最大限に効率化します。チーム開発にも適しており、開発に携わるユーザ管理、開発資産であるデータ連携ロジックのバージョン管理を実現します。

基本的な機能 一定間隔起動 連携テンプレート 文字整形 文字形式変換 ワークフロー実行履歴 グループ化 スケジュール実行 Git連携 データマッピング データマスキング データ暗号化 ノーコード運用可

-

ETLツール

製品のおすすめポイント

1 日本国内での使いやすさを追及した、丁寧な設計

シンプルなグラフィックユーザーインターフェースにより、ドラッグ&ドロップでデータ処理アイコンの配置とフローの定義が可能なので初心者も安心です。また、日本製iPaaSや文字コード変換に対応しており、半角カナ、各種文字コード、西暦、和暦の変換などのデータ変換や細データの加工にも対応できます。

2 クラウドゆえの便利さと、システムやデータとの連携を効率化するアダプタ

クラウドとの連携ニーズや、クラウド化されずにオンプレミスに残されたシステムとの連携、また、クラウドならではのシステムバージョンアップへのスピーディな対応やエラーハンドリングが可能です。異なる複数の形式のシステムやデータの連携を容易に行うためのモジュールであるアダプタを利用すれば、連携毎の面倒な作業も削減できます。

3 自動運用機能トリガーで連携をスムーズに行う

作成したデータ連携処理は、トリガー機能によって、さまざまなタイミングで自動起動することができます。例えばスクリプトの起動を、日次や週次、月次や年次、または最小単位1秒の一定間隔で行うなど柔軟性に優れています。また、間隔設定以外にも、ブラウザ画面のボタンクリック時に起動するなどの設定も可能です。

基本的な機能 国内メーカー 一定間隔起動 ワークフロー実行履歴 文字形式変換 グループ化 スケジュール実行 プログラミングによる独自実装可 フォーマット変換 データ暗号化 データマスキング データマッピング ノーコード運用可

-

製品のおすすめポイント

1 無駄な時間や行動を省き、効率的な営業・営業企画を支援します

営業で利用しているCRM・SFAだけではなく、MySQLなどの基幹DBに保存されている関連データ、マーケティングで利用しているMAツール、個人が管理しているスプレッドシートなどのデータも自動で連携・統合できます。ビジネス全体における営業活動の相互作用を俯瞰し、効率よくアクションを改善できる環境を作り上げます。

2 無駄な時間やコストを省いた「効率的なマーケティング活動」を支援します

Webサイト行動ログといった、マーケティングに関わるあらゆるデータを使いやすいように自動統合することができます。運用オペレーションの効率化だけではなく、従来の広告レポーティングツールでは難しかったROI(費用対効果)の可視化や、実店舗データや行動ログを紐づけた精度の高いマーケティング分析につながります。

3 運用フリーで「データドリブンな環境」を組織に展開します

約100種のデータソースと連携し、大容量データも転送可能です。各部署の要件に合わせたデータの自動抽出・整備の仕組みをUI上で構築できるため、開発・運用工数を大幅に削減します。また、いつでも・誰でもデータにアクセスしやすい環境を提供することで、組織全体でデータドリブンな体質を推進することができます。

基本的な機能 ワークフロー実行履歴 Git連携

-

製品のおすすめポイント

1 多くのデータソースと連携でき、簡単操作ですぐにデータ分析を行える

広告・SFA/MA・CRMなどのあらゆるデータソースと連携できるため、分析に必要なデータを読み込み活用することが可能です。データを読み込む際は一覧からサービスを選択し、必要情報を入力するだけで読み込めるため必要な操作は数クリックで完了します。基盤の準備が不要で導入後すぐにデータ分析を行えます。

2 データの確認は操作をしながら可能、ワークフローはJSON形式にも対応

通常ではデータ解析後に想定通りのデータを得られたか確認する作業が必要となりますが、Reckonerであれば画面上にリアルデータで結果のプレビューを表示できるため、結果を確認しながら操作を行えます。また、作成したワークフロー単位で詳細なセキュリティ設定やJSON形式でのエクスポートにも対応されています。

3 ワークフローの定期実行やフレキシブルな機能で効率的な書き出しが可能

データ転送処理はスケジューリング機能によって定期実行を行えます。また、フレキシブルな機能が用意されていて、ワークフローごとに依存関係の作成やAPIを使用したワークフローの実行など、使用用途に応じて機能を使用できます。集約したデータは広告・SFA/MA・CRMなど20種類以上のサービスで有効活用が可能です。

基本的な機能 IaaS 国内メーカー ワークフロー実行履歴 一定間隔起動 文字整形 文字形式変換 グループ化 スケジュール実行 フォーマット変換 プログラミングによる独自実装可 データ暗号化 データマスキング ノーコード運用可

自社に合ったシステム連携ツールの導入で業務効率化へ

システム連携は、役割や用途が異なるシステム同士を連携させ、内部のデータを統合する方法です。

システム連携を実行することにより、企業で取り扱うさまざまな情報を一つのシステム上で一元管理できるようになるため、部署間の情報共有が円滑になり、社内全体の業務効率向上が期待できます。

ただし、システム連携を進めるためには共有するデータの加工や統合が必要であり、専門的なプログラミング知識が求められるケースも少なくありません。

その点、ノーコードまたはローコードでの対応が可能なシステム連携ツールは、システム・データ連携の課題に対する解決策になり得ます。

なお、連携可能なシステムや操作方法、データ処理能力などは製品によって大きく異なるため、自社の用途や目的、社内の体制を踏まえたうえで最適な機能・性能を備えるツールを選定しましょう。

<a href = "https://digi-mado.jp/article/91075/" class = "digimado-widget" data-id = "91075" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

目次