裁量労働制はデメリットしかない!?残業代や適用職種についても解説!

最終更新日:2025/10/26

<a href = "https://digi-mado.jp/article/63410/" class = "digimado-widget" data-id = "63410" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。

目次

自由な働き方が魅力の裁量労働制ですが、実はデメリットしかない一面も見逃せません。働き方の不規則性や過重労働、残業代の不足といった問題が潜んでいます。本記事では、裁量労働制のデメリットにフォーカスし、その影響や対策について詳しく解説します。

裁量労働制の導入を検討している方や、既に導入済みの企業で働く従業員の方々にとって、必見の内容となっています。デメリットを理解し、対策を講じることで、裁量労働制のメリットを最大限に引き出し、従業員の満足度向上と生産性向上につなげることができるでしょう。

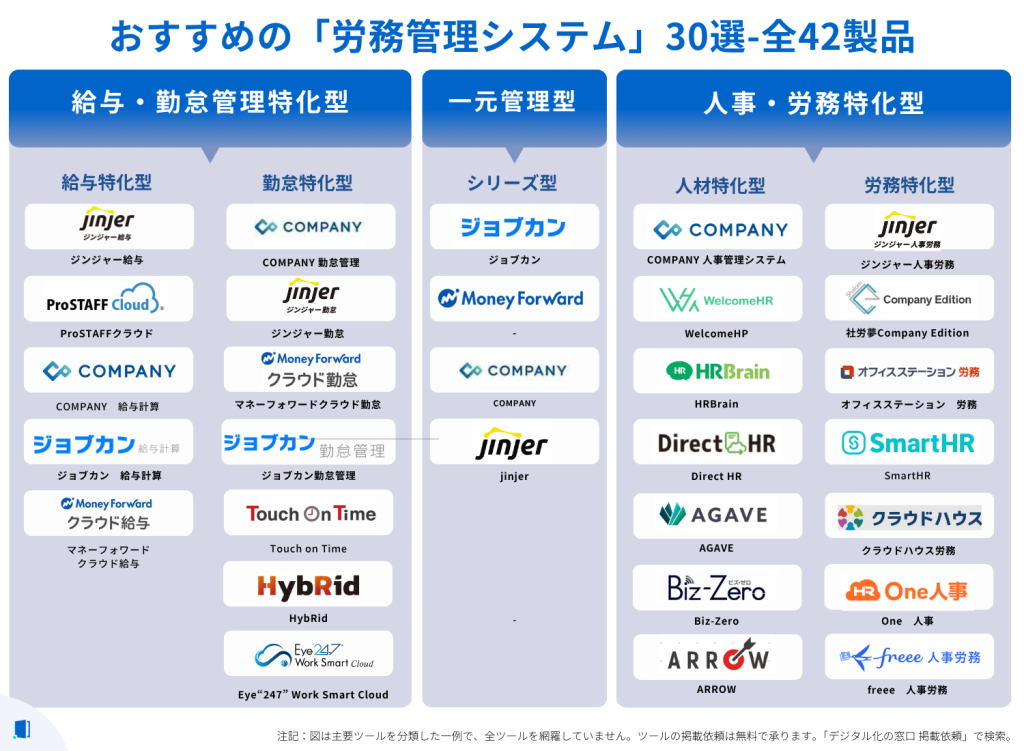

【監修記事】最新|労務管理システム比較!選び方・機能を徹底解説

裁量労働制の基本とは?

裁量労働制の定義と特徴

裁量労働制は、従業員に一定の自由裁量を持たせる労働スタイルです。従来の固定勤務時間にとらわれず、労働者が自らの裁量で業務の開始・終了時間や休憩時間を決定できる制度です。これにより、従業員は柔軟な働き方を選択し、仕事とプライベートのバランスを調整できるとされています。

裁量労働制の特徴は多様で、労働時間の選択権、勤務場所の選択権、業務内容の選択権などが挙げられます。例えば、リモートワークが認められることもあり、労働者は自宅やカフェなどで仕事を進めることが可能です。ただし、この自由度が逆にデメリットに繋がるケースもありますので、よく理解しておくことが重要です。

裁量労働制の導入目的と利点の一般的な説明

裁量労働制が企業に導入される主な目的は、従業員のワークライフバランスの向上と生産性の向上です。従業員が自らの働き方を選択できるため、家庭や趣味との調和を図りながら仕事に取り組むことが可能となります。これにより、モチベーションが向上し、成果の向上に繋がると期待されます。

また、裁量労働制は人材の定着や採用にも好影響を与えることがあります。働き手にとって魅力的な労働環境として認知され、優秀な人材の獲得に寄与します。ただし、デメリットも見逃せません。そのため、適切な対策を講じる必要があります。

裁量労働制のデメリットとは?

働き方の不規則性による影響

裁量労働制は自由度が高い反面、労働時間や休暇の取得が従来の勤務形態よりも不規則になる可能性があります。従業員が自由に働くことで、過度な残業や長時間労働の傾向が生じることが懸念されます。また、チームメンバーやクライアントとのコミュニケーションが難しくなる場合もあります。

労働時間の不透明性と過重労働の可能性

裁量労働制では労働時間が柔軟になるため、正確な労働時間の計測が難しくなることがあります。それにより、労働者が実際に働いた時間と報酬の相関が曖昧になり、適切な残業代の支給が行われない場合があります。過重労働のリスクが高まることも考慮すべきです。

残業代の不足と給与面の問題

裁量労働制では、労働時間を正確に把握しにくいことから、残業代の不足や適切な給与の支給が難しくなることがあります。従業員は自己管理が求められるため、過剰に仕事に没頭し、給与面での不満やモチベーション低下に繋がる可能性もあります。

働き手のストレスや健康への影響

裁量労働制において、業務の自由度が高い一方で、その分責任やプレッシャーも大きくなります。自己管理に自信のない従業員は、仕事とプライベートの区別がつかなくなり、ストレスや精神的な健康問題が増加するリスクがあります。適切なサポート体制が必要となります。

これらのデメリットを理解し、適切な対策を講じることで、裁量労働制の導入によるメリットを最大限に活かすことが求められます。次に、裁量労働制の適用職種と業界について探ってみましょう。

裁量労働制の適用職種と業界

裁量労働制が導入されている代表的な職種と業界

裁量労働制は、特に知識労働やクリエイティブな業務に適用されることが多い傾向があります。例えば、プログラマーやデザイナー、コンサルタントなど、成果を重視した業務において自由な働き方が重要とされる場合があります。

また、ITやコンサルティング、広告代理店などの一部の業界では、裁量労働制を推進している企業が増えています。これらの業界では、創造性やイノベーションを重視し、従業員が自らのペースで仕事に取り組むことを奨励している傾向が見られます。

職種や業界ごとの裁量労働制の実態と問題点

ただし、裁量労働制の導入においては、職種や業界ごとに考慮すべき問題点が存在します。例えば、クライアント対応や業務の緊急性を要する仕事では、固定の労働時間やチームとの同調が重要とされる場合があります。裁量労働制が適切でないケースもあることを理解しましょう。

また、裁量労働制を導入する際には、従業員のスキルや自己管理能力の向上をサポートするトレーニングが必要となります。適切なコミュニケーション手段やタスク管理ツールの導入も重要です。

裁量労働制の導入においては、企業や従業員のニーズを十分に把握し、柔軟な対応が求められます。次に、裁量労働制の影響と対策について詳しく解説します。

裁量労働制の影響と対策

働き手に与える影響とその調査結果

裁量労働制の導入による影響を評価するために、多くの調査が行われています。その結果、裁量労働制が従業員のワークライフバランスを改善し、自己裁量のある働き方に満足している場合もあります。しかし、逆にストレスやワークオーバーロードを感じる従業員も存在します。

調査結果から明らかになった問題点として、適切な労働時間の設定や休暇の取得が難しいと感じる従業員が見られることが挙げられます。また、裁量労働制の意義や目的が従業員に理解されていない場合もあります。適切なコミュニケーションとトレーニングが欠かせません。

企業や労働者が取り組むべき対策と改善策

裁量労働制によるデメリットを軽減し、メリットを最大限に活かすために、以下の対策を考慮することが重要です。

まず、従業員に対して裁量労働制の意義やメリットを丁寧に説明することが大切です。労働者が自分自身の働き方を理解し、自己管理に対する意識を高めることで、効果的な働き方が実現します。

次に、適切な労働時間管理を行うために、タスク管理ツールや労働時間の記録システムを導入し、労働時間の透明性を高めることが必要です。これにより、残業代の適正支給やワークロードの分散が可能となります。

さらに、裁量労働制の導入によって生じるストレスや負担に対して、従業員に対するサポート体制を充実させる必要があります。メンタルヘルスサポートやキャリアカウンセリングなどの提供が、働き手の心身の健康を守る一助となります。

これらの対策を講じることで、裁量労働制の導入によるデメリットを最小限にし、従業員の働きやすい環境を実現することができます。次に、裁量労働制を改善するための提言をまとめてみましょう。

裁量労働制を改善するための提言

法制度や労働規制の見直しに向けた提案

裁量労働制のデメリットを軽減し、メリットを最大限に活かすためには、法制度や労働規制の見直しが必要です。まず、労働時間の適切な管理と労働者の権利保護のために、裁量労働制における残業代の計算方法や支給基準を明確にすることが重要です。労働者が正当な報酬を受け取れる仕組みを整えることで、不安要素を減らすことができます。

また、労働者の安全と健康を保護するために、労働時間の上限や過重労働の防止策を法制度に明確に盛り込むことも検討すべきです。裁量労働制においても、適切な休息や休暇の取得が保障されるようにすることで、労働者の健康を守ることができます。

企業が実践すべき裁量労働制の改善案

企業自体も裁量労働制をより効果的に運用するための改善案を検討すべきです。まず、裁量労働制の導入前に従業員の意見や要望を積極的に収集し、課題や不安を共有することが重要です。従業員の声を反映させた柔軟な働き方を提供することで、従業員の満足度を向上させることができます。

さらに、裁量労働制の運用においては、労働時間の計測や業務の透明性を確保するためのITツールの導入が有効です。効率的なタスク管理やコミュニケーションツールの活用により、労働者が自らの働き方をより意識的に管理できる環境を整えることができます。

最後に、裁量労働制の適用職種や業界に応じて、専門的なトレーニングやコンサルティングを提供することも検討すべきです。労働者が裁量を持って働くためのスキルや知識を習得し、自己成長を促進することで、裁量労働制の成果を最大化できるでしょう。

裁量労働制をより効果的に活用するためには、問題解決に向けた努力を

この記事では、裁量労働制のデメリットしかない側面を解説しました。働き方の自由度が高い一方で、労働時間の不規則性や過重労働のリスク、残業代の不足といった問題が浮き彫りになりました。さらに、裁量労働制の導入職種や業界に応じた実態と対策についても探ってきました。

これらのデメリットを軽減し、裁量労働制の導入を成功させるには、法制度や労働規制の見直しと企業の積極的な取り組みが不可欠です。労働者に対する理解とサポート体制の強化が、裁量労働制の成果を最大化する鍵となります。

従業員のワークライフバランスの向上と生産性の向上を同時に実現するために、裁量労働制の運用には慎重さと配慮が求められます。それによって、働き手の満足度を高め、企業の競争力を向上させることができるでしょう。裁量労働制をより効果的に活用するためには、問題解決に向けた努力を惜しまないことが大切です。

【監修記事】最新|労務管理システム比較!選び方・機能を徹底解説

「労務管理システム」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 注目ポイント

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 製品名

- 基本的な機能

-

- システム連携

- 電子申請対応

- 項目のカスタマイズ機能

- 源泉徴収票の発行

- 書類作成機能

- 各種保険料の計算

- ワークフロー機能

- Web給与明細

- 給与計算

- 勤怠管理

- データ分析機能

- 年末調整

- 多言語対応

- マイナンバー管理

- 利用者権限の管理

- 労働者名簿作成

- 帳票の自動作成

- 入退社手続き

- 電子署名

- ID管理

- 製品名

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

- 人事×AI

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- ※月額料金制

※利用人数に合わせて金額が変動

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- HRBrain

-

-

- HRBrain

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 多彩な管理項目を簡単検索

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- COMPANY 人事管理システム

-

-

- COMPANY 人事管理システム

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 分析から実行までこの一つ

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- LaKeel HR

-

-

- LaKeel HR

-

- Software type

- オンプレミス型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 人事も行政も一括管理

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- COMPANY 給与計算

-

-

- COMPANY 給与計算

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 導入企業18,000社突破

-

-

- Selfプラン 0円/月 備考

- 参考規模:10〜20名

- Essentialプラン 10,000円/月 備考

- 参考規模:30〜50名

- Basicプラン プロダクト料金合計額の 30%/月 備考

- 参考規模:51〜1,000名

- Professionalプラン プロダクト料金合計額の 50%/月 備考

- 参考規模:1,001名以上

- Free trial

- Minimum usage period

- 12か月~

- ジンジャー給与

-

-

- ジンジャー給与

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 国内唯一の給与チェック

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Gozal

-

-

- Gozal

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 成長企業の労務パートナー

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 利用料金 1,980円(税別)~/月額 備考

- ※従業員の人数とプランによって料金は変動します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- freee人事労務

-

-

- freee人事労務

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 勤怠も給与も自動連携

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※年額プラン35,760円/年

※月額プラン3,980円/月

※従量課金とオプション料金がかかります。 - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※年額プラン59,760円/年

※月額プラン5,980円/月

※従量課金とオプション料金がかかります。 - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウド給与

-

-

- マネーフォワード クラウド給与

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

- 導入企業15万社突破

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 無料プラン 0円 備考

- 従業員数5名までです。一部機能制限あり。

- 有料プラン 400円/月額 備考

- 表示価格はユーザー1名あたりの価格です。従業員数無制限、機能無制限。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ジョブカン給与計算

-

-

- ジョブカン給与計算

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- Windowsアプリ iOSアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 契約内容による

- ProSTAFFクラウド

-

-

- ProSTAFFクラウド

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- WelcomeHR

-

-

- WelcomeHR

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- AGAVE

-

-

- AGAVE

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用0円で必要なシステムだけを分割導入

- 電子申請システム 150円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です - 社員の入社データ収集 100円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です - 雇用契約書兼労働条件通知書 50円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です - 公文書・社内文書の配信(mybox) 20円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です - WEB給与明細 40円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です - 年末調整機能 40円(税別)/人 備考

- ※従業員1名あたり月額利用料金

※法人企業でご利用の場合は50名単位のご契約です

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- DirectHR

-

-

- DirectHR

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- チムスピ勤怠 月額ライセンス 400円(税別)/人 備考

- 月額20,000円/50ライセンス~

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- チムスピ勤怠

-

-

- チムスピ勤怠

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 年額利用料(100名~) 従業員1名あたり 400円(税抜) 備考

- ※初期設定費:300,000円(税抜)

※ご契約は利用ユーザー100名単位の課金となります。 - 年額利用料(1000名以上) 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- eNEN

-

-

- eNEN

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- 利用料金 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Biz-Zero

-

-

- Biz-Zero

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 15万円~ 備考

- ※設定費(契約書・入力項目設定、組織情報登録、データ移行費)として

- 利用料金 20,000円~ 備考

- ※従業員数により変動

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- かんたん雇用契約 for クラウド

-

-

- かんたん雇用契約 for クラウド

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- Aプラン 月額1,980円税抜/店舗 備考

- ※小規模事業者(〜10人)向けのプラン

※最大1店舗まで

※最大10名まで - Bプラン 月額3,980円税抜/店舗 備考

- ※中規模事業者向けのプラン

※店舗数:無制限

※利用人数:無制限 - Cプラン 月額4,980円税抜/店舗 備考

- ※様々な事業規模に対応したプラン

※店舗数:無制限

※利用人数:無制限

- Free trial

- Minimum usage period

- 3ヶ月

- ARROW

-

-

- ARROW

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- ※初期費用は発生しません

※法令対応・バージョンアップ費用なし - 利用料金 月額45,000円~ 備考

- ※対象従業員や使用者数などで変動

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- 社労夢Company Edition

-

-

- 社労夢Company Edition

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ez-GoV 19,800円(税込)/月額 備考

- 社員数が1~299名の企業向けのプランです。

- ez-GoV300 33,000円(税込)/月額 備考

- 社員数が300~499名の企業向けのプランです。

- ez-GoV500 55,000円(税込)/月額 備考

- 社員数が500名~の企業向けのプランです。

- Free trial

- Minimum usage period

- 6ヶ月

- ez-GoV

-

-

- ez-GoV

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ARDIO

-

-

- ARDIO

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - IPO準備・中堅〜上場企業向け 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウド社会保険

-

-

- マネーフォワード クラウド社会保険

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウド年末調整

-

-

- マネーフォワード クラウド年末調整

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※35,760円/年

※月額プラン3,980円/月

※従量課金とオプション料金がかかります

※50名以下の法人向け - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※59,760円/年

※月額プラン5,980円/月

※従量課金とオプション料金がかかります

※50名以下の法人向け - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウド人事管理

-

-

- マネーフォワード クラウド人事管理

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 無料プラン 0円/月額 備考

- 従業員5名まで。一部機能制限あり。

- 有料プラン 400円/月額 備考

- 従業員無制限。機能無制限。電子契約機能+200円/1送信

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ジョブカン労務HR

-

-

- ジョブカン労務HR

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- e-AMANO人事届出サービス

-

-

- e-AMANO人事届出サービス

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 300,000円 備考

- 現場責任者への説明会および初期設定代行が含まれています。

- 月額 150円/人 備考

- 労務管理のデジタル化を実現できる基本機能を利用できます。チャット・メールによるサポートが無料です。

- 月額オプションプラン1 50円/通 備考

- 基本機能に加えて、給与明細や源泉徴収票のWEB明細の発行が可能です。

- 月額オプションプラン2 100円/人 備考

- 基本機能に加えて、厚生労働省の電子通知条件様式に沿った労働条件通知の作成が可能です。

- 月額オプションプラン3 100円/人 備考

- 基本機能に加えて、システム内の従業員リストにおける顔写真管理が可能です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- HybRid

-

-

- HybRid

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 利用期間の最低制限なし

- クラウドハウス労務

-

-

- クラウドハウス労務

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- ご利用人数に応じて金額が変動します。

- 利用料金 要相談 備考

- ご利用人数に応じて金額が変動します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- One人事 労務

-

-

- One人事 労務

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 基本料金 30,000円/月 備考

- ~30名まで。31名以上は1人あたり300円、500名以上は別途お見積りとなります。

- 導入サポートプラン 100,000円 備考

- 〜20名まで。3か月間の導入サポートによる伴走!システムを活用にあたって労務・法律知識の豊富なMINAGINE認定コンサルタントにより、運用開始まで徹底的な導入サポートを行います。

- 導入サポートプラン 250,000円 備考

- 21〜49名まで。3か月間の導入サポートによる伴走!システムを活用にあたって労務・法律知識の豊富なMINAGINE認定コンサルタントにより、運用開始まで徹底的な導入サポートを行います。

- 導入サポートプラン 500,000円 備考

- 50名〜。3か月間の導入サポートによる伴走!システムを活用にあたって労務・法律知識の豊富なMINAGINE認定コンサルタントにより、運用開始まで徹底的な導入サポートを行います。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- MINAGINE勤怠管理システム

-

-

- MINAGINE勤怠管理システム

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 料金 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- COMPANY 勤怠管理

-

-

- COMPANY 勤怠管理

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- HRストラテジープラン 要相談 備考

- 労務管理領域とタレントマネジメント領域で戦略的な人事を実現したい方に最適です。

- 人事・労務エッセンシャルプラン 要相談 備考

- 業務効率化とデータ活用を

同時に実現したい方に最適です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- SmartHR

-

-

- SmartHR

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウドマイナンバ…

-

-

- マネーフォワード クラウドマイナンバ…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 従業員データベース 無料

- 料金 月額400円〜/人

- Free trial

- Minimum usage period

- 12ヶ月~

- ジンジャー勤怠

-

-

- ジンジャー勤怠

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 料金 300円/人

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Touch on Time

-

-

- Touch on Time

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ Windowsアプリ Macアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- スモールビジネス(小規模事業者向け) 年額プラン 2,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - ビジネス(中小企業向け) 年額プラン 4,980円/月 備考

- ※50名以下の法人向け

※従量課金とオプション料金がかかります - IPO準備・中堅〜上場企業向け 要相談 備考

- 問い合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- マネーフォワード クラウド勤怠

-

-

- マネーフォワード クラウド勤怠

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 打刻機器をご利用の場合は、購入費用が必要となります。

- ユーザー1人につき 300円/月額 備考

- 登録人数による従量課金制となります。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- KING OF TIME

-

-

- KING OF TIME

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 無料プラン 0円/月額 備考

- 出勤管理、シフト管理、休暇・申請管理、工数管理の4つから組み合わせて利用。機能制限あり。

- 有料プラン 200円~500円/月額 備考

- 出勤管理、シフト管理、休暇・申請管理、工数管理の4つから組み合わせて利用。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ジョブカン勤怠管理

-

-

- ジョブカン勤怠管理

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ Windowsアプリ iOSアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!

<a href = "https://digi-mado.jp/article/63410/" class = "digimado-widget" data-id = "63410" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

比較表を準備しています

詳細な比較表を作成中です...

比較表の準備が完了しました!

詳細な比較表をご確認いただけます

おすすめ比較一覧から、

最適な製品をみつける

カテゴリーから、IT製品の比較検索ができます。

2025件の製品から、ソフトウェア・ビジネスツール・クラウドサービス・SaaSなどをご紹介します。

製品の掲載について