eラーニング受講は労働時間に含まれる?効果的なeラーニング導入に向けて

最終更新日:2023/11/21

<a href = "https://digi-mado.jp/article/66423/" class = "digimado-widget" data-id = "66423" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。

目次

eラーニングを自社で導入していくために重要なことは、eラーニング実施が労働時間に含まれるのかを明確にしておくことです。例えば、会社の一般的な研修は、すべて労働時間にみなすことが基本です。それでは、eラーニングに取り組む時間は労働時間に含まれるでしょうか?この問いは、eラーニング導入における課題やデメリットの根底にも通ずるものであり、十分に理解することで、自社で効果的なeラーニング導入が実現できるでしょう。

「eラーニングシステム」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 製品名

- 基本的な機能

-

- レポート提出

- Microsoft office連携

- zoom連携

- Q&A機能

- 他システム連携

- Microsoft Teams連携

- 帳票出力

- コンテンツ作成

- 研修管理

- AI不正防止機能

- コース作成

- タレントマネジメントシステム連携

- シングルサインオン

- テスト作成

- 評価・レビュー集計

- アンケート機能

- ディベート投稿

- zoom連携

- 多言語対応

- ディスカッション機能

- 録画配信

- オリジナルコンテンツ作成

- 掲示板機能

- テスト作成

- クイズ機能

- モバイル端末対応

- 問題分析機能

- 多言語対応

- ITスキル科目

- セキュリティ科目

- 修了証表示

- ビジネスマナー科目

- 集合研修管理

- コースカスタマイズ可

- ビジネススキル科目

- マルチデバイス対応

- ライブ配信可

- レポート課題機能

- 製品名

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

-

-

- 初期費用 0円

- 5~10動画 ¥30,000円/1本あたり 備考

- ※1動画あたり3か月ご利用頂く場合の単価(金額・税抜)です。6か月以上ご利用頂く場合は、ディスカウント価格をご用意しております。

※5本以上から購入いただけます。

※自社従業員の利用を目的とする企業単位のご契約になります。

団体やグループとしてのご契約を希望される場合は、別途ご相談ください。 - 11動画以上まとめてご購入いただいた場合、11動画以降 ¥15,000円/1本あたり 備考

- ※1動画あたり3か月ご利用頂く場合の単価(金額・税抜)です。6か月以上ご利用頂く場合は、ディスカウント価格をご用意しております。

※11動画以上まとめてご購入いただいた場合、11動画を超えた動画に対して左記ディスカウント価格を適用いたします。

※自社従業員の利用を目的とする企業単位のご契約になります。

団体やグループとしてのご契約を希望される場合は、別途ご相談ください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 3ヶ月、6ヶ月、12か月プラン有り

- LLax training(Web動…

-

-

- LLax training(Web動…

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 料金 月額1,500円(税抜)/ID 備考

- ※ご契約ID数によりボリュームディスカウントが可能です。詳しくはお問い合わせください。

※ご契約は20ID以上より承ります。ID数追加は10ID単位で可能です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 要相談

- Schoo for Business

-

-

- Schoo for Business

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- eラーニング格安プラン 4,900円(50人まで)/月額 備考

- 小規模から利用可能で、動画を利用せずにスライドとテスト、アンケートなどで社員教育で利用するのにお勧めなプランです。

100人まで:9,800円

300人まで:29,400円

500人まで:49,000円

1,000人まで:98,000円

1,500人まで:142,500円

2,000人まで:180,000円

3,000人まで:240,000円

5,000人まで:327,200円

※100人単位で料金の設定がございます。詳細なお見積りは公式サイトからお問い合わせください。

※5,000人以上も対応しています。 - eラーニング標準プラン 19,800円(100人まで)/月額~ 備考

- eラーニングを始めるのに必要なものが揃った、安心の標準プランです。

300人まで:49,400円〜

500人まで:79,000円〜

1,000人まで:153,000円〜

1,500人まで:222,500円〜

2,000人まで:285,000円〜

3,000人まで:395,000円~

5,000人まで:582,200円~

※100人単位で料金の設定がございます。詳細なお見積りは公式サイトからお問い合わせください。

※5,000人以上も対応しています。

※本プランは、動画のご利用量により費用が変わります。ストレージを増量する場合は5GB(約3時間分の動画保存容量)あたり5,000円、転送量を増量する場合は50GB(約100時間分の延べ視聴時間)あたり5,000円が加算されます。

※ストレージ容量、転送量がご契約量を超えた場合は別途超過費用が発生いたします。(ストレージは1GBあたり1,500円、転送量は1GBあたり150円) - eラーニング開発プラン 要相談 備考

- 要望に合わせて開発ができるプランです。10年間の経験をもとに、eラーニングの基礎となる機能から、管理者のための機能やセキュリティのための発展的な機能まで多くの機能とノウハウを盛り込んで開発します。

公式サイトで無料相談をお受けしています。

初期開発費用:500万円〜2,000万円程度

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- LearnO

-

-

- LearnO

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- iSpring Suite 103,990円(1ユーザー/1年間) 備考

- ◎iSpring Suite

→履修コース、クイズ、シミュレーションを作成する、強力なツールキット

・HTML5/SCORM eコース

・ロールプレイ

・クイズ

・インタラクション

・研修動画

・電子書籍

・スクリーンキャスト

◎テクニカル サポート(日本語・英語対応)

→電話、またはeメールですぐにお手伝い - iSpring Suite Max 130,990円(1ユーザー/1年間) 備考

- ◎iSpring Suite

→履修コース、クイズ、シミュレーションを作成する、強力なツールキット

・HTML5/SCORM eコース

・ロールプレイ

・クイズ

・インタラクション

・研修動画

・電子書籍

・スクリーンキャスト

◎Text to speech

→文章を自然なナレーションに変更する音声読み上げツール

◎Content Library

・89,000点以上のテンプレート、キャラクターを使用して、コースを短時間で作成

・キャラクタービルダー

◎iSpring Space

→コンテンツの管理・共有・フィードバック受信が可能なオンラインスペース

◎テクニカル サポート(日本語・英語対応)

→電話、またはeメールですぐにお手伝い

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年間

- iSpring Suite

-

-

- iSpring Suite

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- 月額利用料 3,980円

- Free trial

- Minimum usage period

- なし

- 侍テラコヤ(SAMURAITERAK…

-

-

- 侍テラコヤ(SAMURAITERAK…

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- TANREN for Input 200円/月 ※1IDあたり 備考

- 社内の良い実例となる動画、音声、プレゼンテーション資料などのナレッジを蓄積し、社内で共有したいと考えている事業社様向けのプランです。

- TANREN for Output 2,000円/月 ※1IDあたり 備考

- 指導者による社員への課題設定、新入社員の実践動画(音声)やプレゼンテーション資料へのフィードバック投稿、採点など、TANRENの全ての機能をご活用いただけるプランです。

月額費用は課題を実践する投稿者様のみ発生し、指導者・管理者様のアカウントは無償でご利用いただけます。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- TANREN

-

-

- TANREN

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- プラン1 39,000円/月

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- soeasy buddy

-

-

- soeasy buddy

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- スタータープラン 59,800円 備考

- ※マニュアル作成を簡単に、行いたい会社様に

- ベーシックプラン 119,800円 備考

- ※Teachme Bizの機能をフル活用し、経営効果を最大化したい会社様に

- エンタープライズプラン 319,800円 備考

- ※Teachme Bizの機能をフル活用し、経営効果を最大化したい会社様に

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- Teachme Biz(ティーチミー…

-

-

- Teachme Biz(ティーチミー…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 初期費用 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Mina Secure

-

-

- Mina Secure

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- 6ヶ月利用プラン 4950円/1ID

- Free trial

- Minimum usage period

- 6ヶ月

- 情報セキュリティ対策eラーニングシス…

-

-

- 情報セキュリティ対策eラーニングシス…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ライセンス料金 ¥6,000 /月(1ユーザー) 備考

- ※金額は税抜です。

※初期設定支援など、導入における標準的なサポートを含みます。

※運用開始後は別途、プロフェッショナルサービスもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Enablement App

-

-

- Enablement App

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用(フリープラン) 0円/年 備考

- ・10アカウント利用可能

◎データ容量:0GB

◎一教材当たりの上限:30MB

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタータープラン 33,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:10GB

◎一教材当たりの上限:30MB

月々契約の場合:5,500円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スターターplusプラン 49,500円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:10GB

◎一教材当たりの上限:100MB

月々契約の場合:8250円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタンダードプラン 99,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:100GB

◎一教材当たりの上限:500MB

月々契約の場合:11000円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタンダードplusプラン 148,500円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:100GB

◎一教材当たりの上限:1GB

月々契約の場合:16,500円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - プレミアムプラン 198,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:200GB

◎一教材当たりの上限:5GB

月々契約の場合:22,000円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - EC機能プラン 決済金額に対しての従量課金制(1決済につき決済金額の20%) 備考

- ◎アカウント数:無制限

◎データ容量:無制限

◎一教材当たりの上限:500MB

・追加料金

◎初年度専用サーバー:990,000円(ECプランご利用時、ご契約必須のオプション、カスタマイズ費用込み)

◎次年度専用サーバー:660,000円

※ドメイン取得代行:77,000円

(御社で取得の場合は無料)

※SSL設定代行:66,000円

(弊社指定のSSLの場合は無料)

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- learningBOX

-

-

- learningBOX

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要問合せ 備考

- ※システム導入の初期アカウント開設、環境構築費用です。

- 初期費用オプション(動画制作費用) 要問合せ 備考

- ※ClipLineに載せる動画コンテンツの撮影・編集・納品にかかる費用です。

- 初期費用オプション(プロジェクト支援コンサルティング費用) 要問合せ 備考

- ※ClipLineを活用した重点施策の特定・実行・モニタリングなど財務効果を創出するコンサルティング費用です。

- 月額費用(アプリケーション利用料) 要問合せ 備考

- ※店舗単位でライセンスを発行いたします。

※ClipLineの機能をすべてご利用いただけます。 - 月額費用(基本システム利用料) 要問合せ 備考

- ※本部の管理画面利用料、問合せ窓口などClipLineを導入・ご活用いただくための運用支援の費用です。

- 月額費用(オプション定額サービス) 要問合せ 備考

- ※映像制作や運用支援・コンサルティングサービスを定額でお得に利用できる費用です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ClipLine

-

-

- ClipLine

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プランA(ミニマムプラン) 176,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

50ID:176,000円/年

100ID:231,000円/年

200ID:341,000円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランB(通常プラン) 330,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎初期導入支援

50ID:330,000円/年

100ID:385,000円/年

200ID:495,000円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランC(おまかせプラン) 720,500円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎Video+動画配信(10GB)

◎初期導入支援

50ID:720,500円/年

100ID:775,500円/年

200ID:885,500円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランA(ミニマムプラン・一年未満) 17,600円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

50ID:17,600円/年

100ID:23,100円/年

200ID:34,100円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。 - プランB(通常プラン・一年未満) 33,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎初期導入支援

50ID:33,000円/年

100ID:38,500円/年

200ID:49,500円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。 - プランC(おまかせプラン・一年未満) 72,050円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎Video+動画配信(10GB)

◎初期導入支援

50ID:72,050円/年

100ID:77,550円/年

200ID:88,550円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月以上

- Know-baton

-

-

- Know-baton

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 利用料金 900円/人/月 備考

- 利用人数1~25名・3ヶ月契約(720円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 850円/人/月 備考

- 利用人数26~50名・3ヶ月契約(680円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 800円/人/月 備考

- 利用人数51~100名・3ヶ月契約(640円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 750円/人/月 備考

- 利用人数101~200名・3ヶ月契約(600円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 700円/人/月 備考

- 利用人数201~400名・3ヶ月契約(560円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 650円/人/月 備考

- 利用人数401~800名・3ヶ月契約(520円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 別途お見積り 備考

- 利用人数801名~

- Free trial

- Minimum usage period

- 3ヶ月

- Sharelot

-

-

- Sharelot

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- セレクト5プラン 55,000円 備考

- 10名が約300種類から5講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:169,000円

100名:311,000円

500名:1,037,000円

1,000名:1,763,000円 - セレクト10プラン 88,000円 備考

- 10名が約300種類から10講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:270,000円

100名:498,000円

500名:1,659,000円

1,000名:2,821,000円 - セレクト20プラン 132,000円 備考

- 10名が約300種類から20講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:405,000円

100名:747,000円

500名:2,489,000円

1,000名:4,232,000円 - セレクト30プラン 165,000円 備考

- 10名が約300種類から30講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:507,000円

100名:933,000円

500名:3,111,000円

1,000名:5,289,000円 - 学び放題 ベーシックプラン 55,000円 備考

- 10名が194講座学び放題です。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:169,000円

100名:311,000円

500名:1,037,000円

1,000名:1,763,000円 - 学び放題 アドバンストプラン 198,000円 備考

- 10名が全講座学び放題です。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:608,000円

100名:1,120,000円

500名:3,734,000円

1,000名:6,347,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- eラーニング研修(東京リーガルマイン…

-

-

- eラーニング研修(東京リーガルマイン…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 個人向け学習コース 無料公開動画 0円 備考

- 学習コースの一部を無料で公開しています。登録不要でどなたでも無料で見られる動画です。

- 個人向け学習コース 無料会員 0円 備考

- 会員登録していただくと閲覧可能な学習コースが2倍増に!学習コースで使用している教材も一部コラムページからダウンロードいただけます。

- 個人向け学習コース 有料サービス 10,000円/月額 備考

- 1カ月間、ご自分のお好きな学習コース動画をお好きな分だけご受講いただける個人向けサブスク型オンライン学習サービスです。

- eラーニングシステム 単体プラン 46,800円~ 備考

- 10 ID x 5,148円の場合の価格です。5ID x 選択したコース価格により金額が変動します。

- eラーニングシステム 定額プラン 50,000円~/月額 備考

- 30ID x 10コースの例です。コース数5、10、 20、 30から選択できます。コース数により金額が変動します。

- セミ カスタマイズサービス 要相談 備考

- 豊富な人材教育コンテンツから、ニーズにフィットする内容を選定。ユーザーが所有のコンテンツや資料とマッチングさせたコンテンツを制作します。

- フル カスタマイズサービス 要相談 備考

- カイゼンベースの専任コンサルタントがヒアリングしてシナリオを作成します。マーケティング、ライター、コンテンツデザインなど社内専門スタッフが制作チームを組んでオリジナルコンテンツを制作します。

- 工場改革コンサルティング 3,600,000円/年額 備考

- 継続的にカイゼンが進む仕組みづくり、そして人材育成を継続的にサポートします。

- 企業内研修 250,000円/日額 備考

- 現場で実際に起こっている問題を題材にしたケーススタディや改善の実践など、必要な研修を設計します。

- 人材教育体系構築支援 要相談 備考

- 誰に何をどのくらいの深さで教育するのか、企業にマッチした体系を構築し、運用も含め支援します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- カイゼンベース

-

-

- カイゼンベース

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 要相談 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- SmartSkillCampus

-

-

- SmartSkillCampus

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 100,000円

- 月額利用料 要相談 備考

- 機能、ID数により変動

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ek-Bridge

-

-

- ek-Bridge

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Generalist/LM

-

-

- Generalist/LM

-

- Software type

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- フリープラン 0円 備考

- 最大登録ID数:5

付属Disk:500MB

有効期間:最大2か月

1動画の上限:500MB - スタンダードプラン 10,000円~/月額 備考

- 最大登録ID数:1000

付属Disk:5GB(追加可能)

有効期間:無制限

1動画の上限:500MB - Proプラン 30,000円~/月額 備考

- 最大登録ID数:無制限

付属Disk:10GB(追加可能)

有効期間:無制限

1動画の上限:無制限

- Free trial

- Minimum usage period

- 1か月

- Speed LMS

-

-

- Speed LMS

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- CAREERSHIP

-

-

- CAREERSHIP

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ベーシック版 0円

- プロフェッショナル版 8,325円(税込)/月額/1アカウントあたり

- チーム版 4,000円(税込)/月額/1アカウントあたり

- エンタープライズ版 要相談

- 教育プロフェッショナル版 無料アップグレード

- Free trial

- Minimum usage period

- 1か月

- UMU

-

-

- UMU

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 無料

- 料金 月額1ID 500円~(税抜) 備考

- ・1名~ご利用可能

・有効ステータス課金制(毎月末締)

・利用数によりボリュームディスカウント適用

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- etudes(エチュード)

-

-

- etudes(エチュード)

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 通信制 - 0円 初期費用50,000円 備考

- 動画音声配信料金:1,200 円/GB

動画音声配信量 無料分:0 GB/月

その他データ通信料金:16円/MB

その他データ通信 無料分:0MB/月

管理者ID 無料分:0 ID/月

管理者ID料金:300円/ID - 通信制 - ノーマル 初期費用50,000円 12,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:300円/GB

動画音声配信量 無料分:10 GB/月

その他データ通信料金:4円/MB

その他データ通信 無料分:300MB/月

管理者ID 無料分:1 ID/月

管理者ID料金:300円/ID - 通信制 - ヘビー 初期費用50,000円 32,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:150 円/GB

動画音声配信量 無料分:100 GB/月

その他データ通信料金:2円/MB

その他データ通信 無料分:3,000MB/月

管理者ID 無料分:3 ID/月

管理者ID料金:300円/ID

管理セクション:500円/1セクション

販売セクション:1,000円/1セクション - 通信制 - マスター 初期費用50,000円 100,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:75 円/GB

動画音声配信量 無料分:1,000 GB/月

その他データ通信料金:1円/MB

その他データ通信 無料分:30,000MB/月

管理者ID 無料分:10 ID/月

管理者ID料金:300円/ID

管理セクション:250円/1セクション

販売セクション:500円/1セクション

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- E-learning ASP

-

-

- E-learning ASP

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 同時アクセス数プラン 15人 40,000円/月額

- ユーザーID数課金プラン 50~300人 @300円/月額

- 休止プラン 1,500円/月額

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月

- eden LMS

-

-

- eden LMS

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 別途見積もり 別途見積もり

- 導入事例2,000名A社 1名あたり 17,600円/年額

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Udemy Business

-

-

- Udemy Business

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- GR ライト 一律7,500円/月(50ユーザー以下) 備考

- 1ユーザー150円/月(60ユーザー以上)

- GR スタンダード 一律15,000円/月(50ユーザー以下) 備考

- 1ユーザー300円/月(60ユーザー以上)

- GR エンタープライズ 要お見積り

- 初期費用 100,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- セキュリオ

-

-

- セキュリオ

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 お問い合わせください 備考

- オプション機能によって料金は変動します。

- ユーザー数プラン 20,000円~/月額 備考

- 「今の機能で充分!」そんなお客様には、カスタマイズなしの「ユーザー数プラン」がお勧めです。

- 同時アクセス数プラン 98,000円~/月額 備考

- サイトに同時にログインするユーザー数に上限を設け、その上限数に応じた月額費用を設定します。ユーザーの登録数には制限がないため、月額費用の変動の心配もありません。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- LearningWare

-

-

- LearningWare

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 会費制サービス入会金 50,000円 備考

- 会費制サービスはe-ラーニングとWebセミナー合わせて約4,000コースが定額で受け放題です。

- 会費制サービス月額料金 月600円/人~ 備考

- 会費制サービスはe-ラーニングとWebセミナー合わせて約4,000コースが定額で受け放題です。

- 従量制サービス年会費 12,000円 備考

- 従量制サービスとは、サイバックスUniv.の研修ラインアップから、1名1コースから必要な時に都度ご利用いただけるサービスです。

- 従量制サービス月額料金 1,000円~ / 1名1コース 備考

- 従量制サービスとは、サイバックスUniv.の研修ラインアップから、1名1コースから必要な時に都度ご利用いただけるサービスです。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- サイバックスUniv.

-

-

- サイバックスUniv.

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 契約料として5,500円、加えてオプション機能の有無によって料金は変動します。

- 月額利用料 要相談 備考

- アカウント数及びオプション機能によって料金は変動します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ひかりクラウド スマートスタディ

-

-

- ひかりクラウド スマートスタディ

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 利用サービスとアカウント数によって月額の料金は変動します。

- 利用料金 要相談 備考

- KnowledgeC@feは、基本機能をすべて利用いただけるサービスと機能をeラーニングに絞った、for eラーニングサービスを用途に応じて選択いただけます。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- KnowledgeC@fe

-

-

- KnowledgeC@fe

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 10万円

- 利用料金 19,800円/月~

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- playse. (プレース)

-

-

- playse. (プレース)

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。同時10ユーザーまでです。

- 料金プラン 75,000円〜/月額

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- 楽々てすと君

-

-

- 楽々てすと君

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 3,2万円~/月額 備考

- 部署のみ、チームのみや新入社員研修など、少人数での導入も承っております。料金の詳細は公式サイトからお問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- MENTER

-

-

- MENTER

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 基本料金 要相談 備考

- 1アカウント980円より追加可能で、最低アカウント数は30アカウント(29,400円)よりご提供しています。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- Smart Boarding

-

-

- Smart Boarding

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用(クラウド) 50,000円

- クラウド月額利用料(5名) 15,000円/月額

- クラウド月額利用料(15名) 30,000円/月額

- クラウド月額利用料(100名) 135,000円/月額

- パッケージ価格 1,800,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 2ヶ月

- 学びばこ

-

-

- 学びばこ

-

- Software type

- クラウド型ソフト パッケージ型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 100,000円~ 備考

- Entry 100,000円

Standard 200,000円

Pro 360,000円 - Entry 70,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者10名

データ容量10GB - Standard 200,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者100名

データ容量500GB - Pro 360,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者無制限

データ容量1TB

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- Cloud Campus

-

-

- Cloud Campus

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- フリー 0円

- ベーシックプラン 240円-/ユーザー 備考

- 100名以上の年間契約、年額一括払いの場合です。

- コンテンツプラス 380円-/ユーザー 備考

- 100名以上の年間契約、年額一括払いの場合です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月

- AirCourse

-

-

- AirCourse

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ユーザーID数300未満 1ID 660円~/月額 備考

- 最低ユーザーID数30人以上

- ユーザーID数300以上 1ID 330円~/月額 備考

- 最低利用者人数300人~

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- SAKU-SAKU Testing

-

-

- SAKU-SAKU Testing

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!

eラーニングについての基礎知識

eラーニングを実施する必要性を考える上で、ますます浸透するeラーニングの概要を理解することが不可欠です。eラーニングは、電子機器やインターネットを用いて行われる学びの形態で、主に学習管理システム(LMS)を活用しています。これは、コンピュータやスマートフォン、タブレットを通じて、インターネットを介して行われる学習手法であり、その柔軟性と利便性が特徴です。

1.eラーニングとは?

eラーニングは、学ぶプロセスを電子化し、学習者が場所や時間に制約されずに学ぶことを可能にします。この形態は、オンライン学習やデジタル学習とも呼ばれ、双方向的なコミュニケーションが可能な学習手法です。”e”は”electronic”の略で、電子的な学習を指します。これにより、業務の合間や通勤時間など、学習者が選ぶことのできる柔軟な学習環境が整います。

2.eラーニングの柔軟性と特長

eラーニングでは、デジタル機器とインターネットを活用して、教育、学習、研修を行います。これにより、集合研修とは異なり、時間や場所を選ばず、個々の事情に合わせて学習できます。集合研修に参加できなかったり、特定の場所に行けなかったりする受講者にも学習の機会を提供することが可能です。これは、eラーニングが個々のニーズに合わせた学習を可能にし、受講者の習熟度に応じて自己ペースで進めることができるためです。

3.LMS:学習管理システムの役割

eラーニングでは、学習教材と学習履歴、テストの成績などを一元的に管理する学習管理システム(LMS)が活用されます。これにより、教育担当者が従来の集合研修や紙ベースの管理よりも手間を大幅に削減できます。これにより、企業はより効率的かつ効果的な学習環境を提供できるようになり、従業員のスキル向上や成果の向上に貢献します。

研修(eラーニングを含む)と労働時間に関しての基礎知識

eラーニングを含む研修制度の設計において、「動画の視聴時間を労働時間に含むべきか、否か」は重要な検討事項です。労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。通常、会社の一般的な研修は全て労働時間とみなされますが、eラーニングの場合は導入方法によって異なります。

1. eラーニング実施が任意の場合

e-learningツールの視聴が労働時間に含まれるかどうかは、導入方法と受講者の選出方法により異なります。具体的に、受講者を指名し、研修の一環としてe-learningの所定動画を視聴する場合は、これを労働時間とする必要があります。これは、参加が義務付けられている、または事実上の強制がある場合です。

e-learningの視聴が労働時間外とみなされる場合は、公募制度で広く受講希望者を募り、受講者の自律的な学習の姿勢に任せる方針の場合があります。しかし、これは参加が完全に自主的であり、業務との関連性が薄く、参加しなくても業務に支障がない場合に適用されます。

参考判例においても、参加が強制されていないかどうか、実質的な強制があるかどうかがポイントです。したがって、参加が完全に自主的であり、参加しないと不利益が生じない場合は、労働時間外とみなされます。

2. eラーニング実施が強制・命令の場合

労働時間に含まれるかどうかの判断基準として、参加が強制されている場合が挙げられます。これは、会社の指示や命令に基づいて参加することが求められる場合を指します。たとえば、罰則が課せられたり、昇給や賞与に影響するなどの不利益が発生する場合、あるいは出席しなければ必要な知識やスキルが習得できない場合がこれに該当します。

逆に、参加が強制されていない場合、つまり参加がまったく自主的であり、本人に委ねられていて業務との関連性が薄い場合は、労働時間には当たりません。

労働時間に含まれるかどうかは、参加が業務上義務付けられているか、使用者の指示に基づくものであるかどうかがポイントです。会社からの義務付け(指示)に基づいて研修に参加する場合は、労働時間としてカウントされ、賃金が発生します。逆に、自由参加である場合は労働時間には該当しません。

最終的な判断は、研修の性質や実態に基づいて会社と従業員が合意する必要があります。労働時間に関する法的な規定や過去の裁判例を考慮しつつ、企業が明確な方針を策定し、従業員とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

◎eラーニング実施が労働時間内とみなされる場合

- 受講者を指名し、研修の一環としてe-learningの所定動画を視聴する場合

- 会社の指示や命令に基づいて参加が求められた場合

- eラーニングを参加or実施しなかった際、罰則や不利益がある場合(事実上の強制)

- 表面的には強制ではなくても、出席しないと業務に最低限必要な知識やスキルが身につかない場合(事実上の強制)

◎eラーニング実施が労働時間外とみなされる場合

- 参加が自主的であり、本人に委ねられ、業務との関連性が薄い場合

- 参加が完全に自主的であり、参加しなくても業務に支障がない場合

企業としてeラーニングを導入する際に意識すべきこと

研修(eラーニングを含む)と労働時間の関係性について理解できたところで、それぞれの場合に関して具体的にeラーニングを導入する際に意識すべきことを考えていきましょう。

1. eラーニング実施が任意の場合

eラーニングを任意で導入する場合、注意が必要です。社員に対して受講を義務化せず、学習意欲向上のサポートに焦点を当てましょう。キャリア計画の一環としてeラーニングを提供し、「業務に役に立つスキルの習得ツールとして用意している」といった説明が重要です。社員への紹介時には、受講はあくまで自由意思に基づくものであり、強制ではないことを明確に伝えましょう。労働時間に影響を与えないよう、受講が社員の自由裁量に委ねられていることを強調します。「eラーニングの受講状況と人事評価は関係ないこと」や「いつでもどこでも学習できるからといって無理しないこと」など、自由な受講を推進するためのアドバイスも行いましょう。

2.eラーニング実施が強制・命令の場合

eラーニングを労働時間に含める場合、就業時間中に受講が行われるように心がけましょう。業務時間外での受講は労働基準法の問題を引き起こす可能性があります。eラーニングシステムの管理機能を活用し、受講時間の記録や確認ができるようにすることで、労働時間の正確な把握が可能です。これにより、就業時間内に受講が行われ、不正行為が防止されるでしょう。強制的な受講であることが明確であれば、社員に対してその理由や目的を丁寧に説明しましょう。また、労働基準法に従い、割増賃金などの問題についても適切に対応します。

eラーニング実施時間に関するデータ

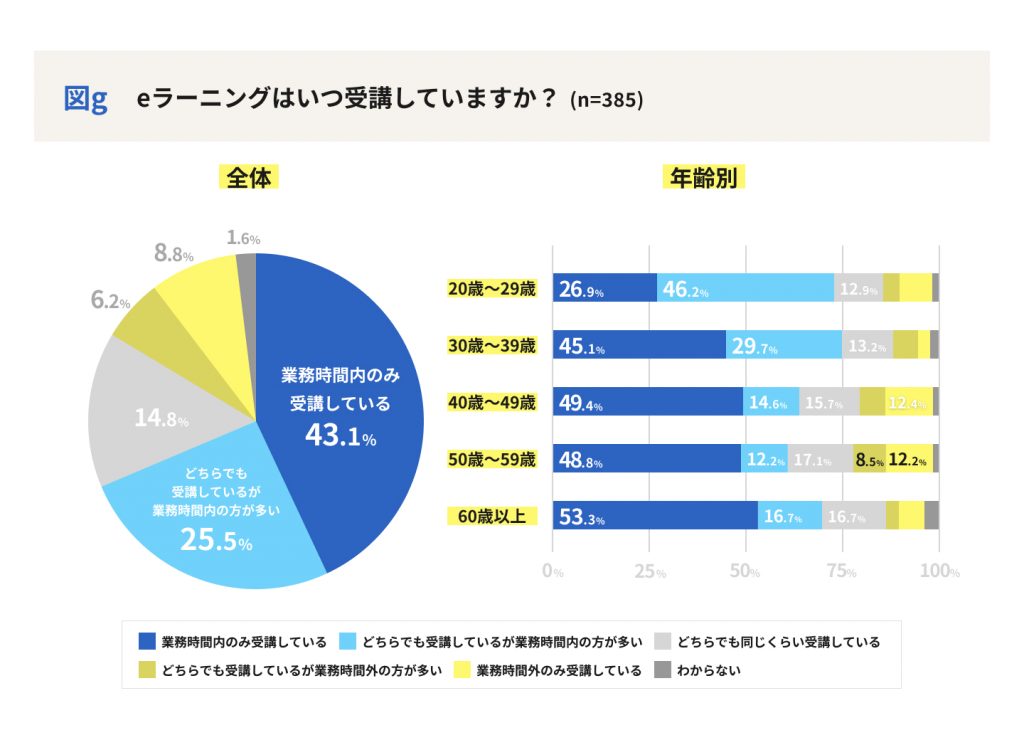

『デジタル化の窓口』を運営する株式会社クリエイティブバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:奥村 達也)は、全国の会社員・役員1,103名を対象に、この度「社会人の学びとeラーニング」に関するアンケート調査を実施しました。アンケートの中には、「eラーニングはいつ受講していますか?」という問いも含まれています。早速その結果を見ていきましょう。

eラーニングはいつ受講していますか」という問いに対し、「業務時間内のみ」と「どちらでも受講しているが用務時間内の方が多い」を合わせると全体の7割近くが「業務時間内にeラーニングを受講する傾向にある」と判明しました。

一方で世代別にみると、50代では「業務時間外のみ受講している」「どちらでも受講しているが業務時間外の方が多い」との回答が合わせて全世代で一番多く、約2割に達しました。社会人経験を重ねているからこそ、業務時間に縛られることなく、積極的に活用している姿が覗える結果となりました。逆に20代-30代は、eラーニングの受講時間が業務時間である場合が多く、若手の頃は仕事において必要なスキルや覚えるべきことが数多くあるため、業務時間内で労働時間に含められるケースが多いことが伺える結果にもなっています。

「eラーニングシステム」の製品比較表

※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています

-

- 製品名

- 料金プラン

- プラン名金額

- 無料トライアル

- 最低利用期間

- 製品名

- 基本的な機能

-

- レポート提出

- Microsoft office連携

- zoom連携

- Q&A機能

- 他システム連携

- Microsoft Teams連携

- 帳票出力

- コンテンツ作成

- 研修管理

- AI不正防止機能

- コース作成

- タレントマネジメントシステム連携

- シングルサインオン

- テスト作成

- 評価・レビュー集計

- アンケート機能

- ディベート投稿

- zoom連携

- 多言語対応

- ディスカッション機能

- 録画配信

- オリジナルコンテンツ作成

- 掲示板機能

- テスト作成

- クイズ機能

- モバイル端末対応

- 問題分析機能

- 多言語対応

- ITスキル科目

- セキュリティ科目

- 修了証表示

- ビジネスマナー科目

- 集合研修管理

- コースカスタマイズ可

- ビジネススキル科目

- マルチデバイス対応

- ライブ配信可

- レポート課題機能

- 製品名

- サービス資料

- 無料ダウンロード

- ソフト種別

- 推奨環境

- サポート

-

-

-

- 初期費用 0円

- 5~10動画 ¥30,000円/1本あたり 備考

- ※1動画あたり3か月ご利用頂く場合の単価(金額・税抜)です。6か月以上ご利用頂く場合は、ディスカウント価格をご用意しております。

※5本以上から購入いただけます。

※自社従業員の利用を目的とする企業単位のご契約になります。

団体やグループとしてのご契約を希望される場合は、別途ご相談ください。 - 11動画以上まとめてご購入いただいた場合、11動画以降 ¥15,000円/1本あたり 備考

- ※1動画あたり3か月ご利用頂く場合の単価(金額・税抜)です。6か月以上ご利用頂く場合は、ディスカウント価格をご用意しております。

※11動画以上まとめてご購入いただいた場合、11動画を超えた動画に対して左記ディスカウント価格を適用いたします。

※自社従業員の利用を目的とする企業単位のご契約になります。

団体やグループとしてのご契約を希望される場合は、別途ご相談ください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 3ヶ月、6ヶ月、12か月プラン有り

- LLax training(Web動…

-

-

- LLax training(Web動…

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 料金 月額1,500円(税抜)/ID 備考

- ※ご契約ID数によりボリュームディスカウントが可能です。詳しくはお問い合わせください。

※ご契約は20ID以上より承ります。ID数追加は10ID単位で可能です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 要相談

- Schoo for Business

-

-

- Schoo for Business

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- eラーニング格安プラン 4,900円(50人まで)/月額 備考

- 小規模から利用可能で、動画を利用せずにスライドとテスト、アンケートなどで社員教育で利用するのにお勧めなプランです。

100人まで:9,800円

300人まで:29,400円

500人まで:49,000円

1,000人まで:98,000円

1,500人まで:142,500円

2,000人まで:180,000円

3,000人まで:240,000円

5,000人まで:327,200円

※100人単位で料金の設定がございます。詳細なお見積りは公式サイトからお問い合わせください。

※5,000人以上も対応しています。 - eラーニング標準プラン 19,800円(100人まで)/月額~ 備考

- eラーニングを始めるのに必要なものが揃った、安心の標準プランです。

300人まで:49,400円〜

500人まで:79,000円〜

1,000人まで:153,000円〜

1,500人まで:222,500円〜

2,000人まで:285,000円〜

3,000人まで:395,000円~

5,000人まで:582,200円~

※100人単位で料金の設定がございます。詳細なお見積りは公式サイトからお問い合わせください。

※5,000人以上も対応しています。

※本プランは、動画のご利用量により費用が変わります。ストレージを増量する場合は5GB(約3時間分の動画保存容量)あたり5,000円、転送量を増量する場合は50GB(約100時間分の延べ視聴時間)あたり5,000円が加算されます。

※ストレージ容量、転送量がご契約量を超えた場合は別途超過費用が発生いたします。(ストレージは1GBあたり1,500円、転送量は1GBあたり150円) - eラーニング開発プラン 要相談 備考

- 要望に合わせて開発ができるプランです。10年間の経験をもとに、eラーニングの基礎となる機能から、管理者のための機能やセキュリティのための発展的な機能まで多くの機能とノウハウを盛り込んで開発します。

公式サイトで無料相談をお受けしています。

初期開発費用:500万円〜2,000万円程度

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- LearnO

-

-

- LearnO

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- iSpring Suite 103,990円(1ユーザー/1年間) 備考

- ◎iSpring Suite

→履修コース、クイズ、シミュレーションを作成する、強力なツールキット

・HTML5/SCORM eコース

・ロールプレイ

・クイズ

・インタラクション

・研修動画

・電子書籍

・スクリーンキャスト

◎テクニカル サポート(日本語・英語対応)

→電話、またはeメールですぐにお手伝い - iSpring Suite Max 130,990円(1ユーザー/1年間) 備考

- ◎iSpring Suite

→履修コース、クイズ、シミュレーションを作成する、強力なツールキット

・HTML5/SCORM eコース

・ロールプレイ

・クイズ

・インタラクション

・研修動画

・電子書籍

・スクリーンキャスト

◎Text to speech

→文章を自然なナレーションに変更する音声読み上げツール

◎Content Library

・89,000点以上のテンプレート、キャラクターを使用して、コースを短時間で作成

・キャラクタービルダー

◎iSpring Space

→コンテンツの管理・共有・フィードバック受信が可能なオンラインスペース

◎テクニカル サポート(日本語・英語対応)

→電話、またはeメールですぐにお手伝い

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年間

- iSpring Suite

-

-

- iSpring Suite

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- 月額利用料 3,980円

- Free trial

- Minimum usage period

- なし

- 侍テラコヤ(SAMURAITERAK…

-

-

- 侍テラコヤ(SAMURAITERAK…

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- TANREN for Input 200円/月 ※1IDあたり 備考

- 社内の良い実例となる動画、音声、プレゼンテーション資料などのナレッジを蓄積し、社内で共有したいと考えている事業社様向けのプランです。

- TANREN for Output 2,000円/月 ※1IDあたり 備考

- 指導者による社員への課題設定、新入社員の実践動画(音声)やプレゼンテーション資料へのフィードバック投稿、採点など、TANRENの全ての機能をご活用いただけるプランです。

月額費用は課題を実践する投稿者様のみ発生し、指導者・管理者様のアカウントは無償でご利用いただけます。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- TANREN

-

-

- TANREN

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- プラン1 39,000円/月

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- soeasy buddy

-

-

- soeasy buddy

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- スタータープラン 59,800円 備考

- ※マニュアル作成を簡単に、行いたい会社様に

- ベーシックプラン 119,800円 備考

- ※Teachme Bizの機能をフル活用し、経営効果を最大化したい会社様に

- エンタープライズプラン 319,800円 備考

- ※Teachme Bizの機能をフル活用し、経営効果を最大化したい会社様に

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- Teachme Biz(ティーチミー…

-

-

- Teachme Biz(ティーチミー…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 初期費用 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Mina Secure

-

-

- Mina Secure

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- 6ヶ月利用プラン 4950円/1ID

- Free trial

- Minimum usage period

- 6ヶ月

- 情報セキュリティ対策eラーニングシス…

-

-

- 情報セキュリティ対策eラーニングシス…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ライセンス料金 ¥6,000 /月(1ユーザー) 備考

- ※金額は税抜です。

※初期設定支援など、導入における標準的なサポートを含みます。

※運用開始後は別途、プロフェッショナルサービスもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Enablement App

-

-

- Enablement App

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用(フリープラン) 0円/年 備考

- ・10アカウント利用可能

◎データ容量:0GB

◎一教材当たりの上限:30MB

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタータープラン 33,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:10GB

◎一教材当たりの上限:30MB

月々契約の場合:5,500円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スターターplusプラン 49,500円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:10GB

◎一教材当たりの上限:100MB

月々契約の場合:8250円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタンダードプラン 99,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:100GB

◎一教材当たりの上限:500MB

月々契約の場合:11000円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - スタンダードplusプラン 148,500円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:100GB

◎一教材当たりの上限:1GB

月々契約の場合:16,500円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - プレミアムプラン 198,000円/年 備考

- ・100アカウント毎の従量課金制

◎データ容量:200GB

◎一教材当たりの上限:5GB

月々契約の場合:22,000円/月

※「1教材あたりの上限」について、一部表記の制限容量より低い教材タイプがございます。

※フリープラン・スタータープラン・スターターPlusプランの場合、1コンテンツに限り、大容量の教材(各ライセンスの1教材あたりの上限以上、500MB未満のファイル)をアップロードできます。

※共用サーバーをお使いの場合、複数の学習環境を共用で運用しているため、ログインID、ディスプレイネーム、メールアドレスを登録する際、既に使われている場合は、使用ができません。

※共用サーバーをお使いの場合、サーバーメンテナンスのため、全サービスを年4回一時休止させていただきます。 - EC機能プラン 決済金額に対しての従量課金制(1決済につき決済金額の20%) 備考

- ◎アカウント数:無制限

◎データ容量:無制限

◎一教材当たりの上限:500MB

・追加料金

◎初年度専用サーバー:990,000円(ECプランご利用時、ご契約必須のオプション、カスタマイズ費用込み)

◎次年度専用サーバー:660,000円

※ドメイン取得代行:77,000円

(御社で取得の場合は無料)

※SSL設定代行:66,000円

(弊社指定のSSLの場合は無料)

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- learningBOX

-

-

- learningBOX

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要問合せ 備考

- ※システム導入の初期アカウント開設、環境構築費用です。

- 初期費用オプション(動画制作費用) 要問合せ 備考

- ※ClipLineに載せる動画コンテンツの撮影・編集・納品にかかる費用です。

- 初期費用オプション(プロジェクト支援コンサルティング費用) 要問合せ 備考

- ※ClipLineを活用した重点施策の特定・実行・モニタリングなど財務効果を創出するコンサルティング費用です。

- 月額費用(アプリケーション利用料) 要問合せ 備考

- ※店舗単位でライセンスを発行いたします。

※ClipLineの機能をすべてご利用いただけます。 - 月額費用(基本システム利用料) 要問合せ 備考

- ※本部の管理画面利用料、問合せ窓口などClipLineを導入・ご活用いただくための運用支援の費用です。

- 月額費用(オプション定額サービス) 要問合せ 備考

- ※映像制作や運用支援・コンサルティングサービスを定額でお得に利用できる費用です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ClipLine

-

-

- ClipLine

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- プランA(ミニマムプラン) 176,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

50ID:176,000円/年

100ID:231,000円/年

200ID:341,000円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランB(通常プラン) 330,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎初期導入支援

50ID:330,000円/年

100ID:385,000円/年

200ID:495,000円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランC(おまかせプラン) 720,500円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎Video+動画配信(10GB)

◎初期導入支援

50ID:720,500円/年

100ID:775,500円/年

200ID:885,500円/年

※価格は全て税込です。

※ノバトンは商用利用および再販はできません。商用利用および再販をご検討される方は別途お問い合わせください。

※「Know-baton」はASPサービスとなり無償バージョンアップされます。

※初期HDD容量(コンテンツ保存容量)は1GBとなります。(容量増加のオプションもございます)

※利用数201ID以上や月割りでの利用を希望される場合は別途お問い合わせください。 - プランA(ミニマムプラン・一年未満) 17,600円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

50ID:17,600円/年

100ID:23,100円/年

200ID:34,100円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。 - プランB(通常プラン・一年未満) 33,000円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎初期導入支援

50ID:33,000円/年

100ID:38,500円/年

200ID:49,500円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。 - プランC(おまかせプラン・一年未満) 72,050円(50ID)/年 備考

- ◎システム利用(1GB)

◎操作研修(初年度1回のみ)

◎Video+動画配信(10GB)

◎初期導入支援

50ID:72,050円/年

100ID:77,550円/年

200ID:88,550円/年

※価格は全て税込です。

※休止プランもございます。別途お問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月以上

- Know-baton

-

-

- Know-baton

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 利用料金 900円/人/月 備考

- 利用人数1~25名・3ヶ月契約(720円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 850円/人/月 備考

- 利用人数26~50名・3ヶ月契約(680円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 800円/人/月 備考

- 利用人数51~100名・3ヶ月契約(640円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 750円/人/月 備考

- 利用人数101~200名・3ヶ月契約(600円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 700円/人/月 備考

- 利用人数201~400名・3ヶ月契約(560円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 650円/人/月 備考

- 利用人数401~800名・3ヶ月契約(520円/人/月:6ヶ月契約)+書籍購入代金

- 利用料金 別途お見積り 備考

- 利用人数801名~

- Free trial

- Minimum usage period

- 3ヶ月

- Sharelot

-

-

- Sharelot

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- セレクト5プラン 55,000円 備考

- 10名が約300種類から5講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:169,000円

100名:311,000円

500名:1,037,000円

1,000名:1,763,000円 - セレクト10プラン 88,000円 備考

- 10名が約300種類から10講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:270,000円

100名:498,000円

500名:1,659,000円

1,000名:2,821,000円 - セレクト20プラン 132,000円 備考

- 10名が約300種類から20講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:405,000円

100名:747,000円

500名:2,489,000円

1,000名:4,232,000円 - セレクト30プラン 165,000円 備考

- 10名が約300種類から30講座選べます。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:507,000円

100名:933,000円

500名:3,111,000円

1,000名:5,289,000円 - 学び放題 ベーシックプラン 55,000円 備考

- 10名が194講座学び放題です。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:169,000円

100名:311,000円

500名:1,037,000円

1,000名:1,763,000円 - 学び放題 アドバンストプラン 198,000円 備考

- 10名が全講座学び放題です。有効期間は6ヶ月です。人数により料金が変動します。

50名:608,000円

100名:1,120,000円

500名:3,734,000円

1,000名:6,347,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- eラーニング研修(東京リーガルマイン…

-

-

- eラーニング研修(東京リーガルマイン…

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 個人向け学習コース 無料公開動画 0円 備考

- 学習コースの一部を無料で公開しています。登録不要でどなたでも無料で見られる動画です。

- 個人向け学習コース 無料会員 0円 備考

- 会員登録していただくと閲覧可能な学習コースが2倍増に!学習コースで使用している教材も一部コラムページからダウンロードいただけます。

- 個人向け学習コース 有料サービス 10,000円/月額 備考

- 1カ月間、ご自分のお好きな学習コース動画をお好きな分だけご受講いただける個人向けサブスク型オンライン学習サービスです。

- eラーニングシステム 単体プラン 46,800円~ 備考

- 10 ID x 5,148円の場合の価格です。5ID x 選択したコース価格により金額が変動します。

- eラーニングシステム 定額プラン 50,000円~/月額 備考

- 30ID x 10コースの例です。コース数5、10、 20、 30から選択できます。コース数により金額が変動します。

- セミ カスタマイズサービス 要相談 備考

- 豊富な人材教育コンテンツから、ニーズにフィットする内容を選定。ユーザーが所有のコンテンツや資料とマッチングさせたコンテンツを制作します。

- フル カスタマイズサービス 要相談 備考

- カイゼンベースの専任コンサルタントがヒアリングしてシナリオを作成します。マーケティング、ライター、コンテンツデザインなど社内専門スタッフが制作チームを組んでオリジナルコンテンツを制作します。

- 工場改革コンサルティング 3,600,000円/年額 備考

- 継続的にカイゼンが進む仕組みづくり、そして人材育成を継続的にサポートします。

- 企業内研修 250,000円/日額 備考

- 現場で実際に起こっている問題を題材にしたケーススタディや改善の実践など、必要な研修を設計します。

- 人材教育体系構築支援 要相談 備考

- 誰に何をどのくらいの深さで教育するのか、企業にマッチした体系を構築し、運用も含め支援します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- カイゼンベース

-

-

- カイゼンベース

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 要相談 要相談

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- SmartSkillCampus

-

-

- SmartSkillCampus

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 100,000円

- 月額利用料 要相談 備考

- 機能、ID数により変動

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ek-Bridge

-

-

- ek-Bridge

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Generalist/LM

-

-

- Generalist/LM

-

- Software type

- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円

- フリープラン 0円 備考

- 最大登録ID数:5

付属Disk:500MB

有効期間:最大2か月

1動画の上限:500MB - スタンダードプラン 10,000円~/月額 備考

- 最大登録ID数:1000

付属Disk:5GB(追加可能)

有効期間:無制限

1動画の上限:500MB - Proプラン 30,000円~/月額 備考

- 最大登録ID数:無制限

付属Disk:10GB(追加可能)

有効期間:無制限

1動画の上限:無制限

- Free trial

- Minimum usage period

- 1か月

- Speed LMS

-

-

- Speed LMS

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 問合わせ後にヒアリング

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- CAREERSHIP

-

-

- CAREERSHIP

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ベーシック版 0円

- プロフェッショナル版 8,325円(税込)/月額/1アカウントあたり

- チーム版 4,000円(税込)/月額/1アカウントあたり

- エンタープライズ版 要相談

- 教育プロフェッショナル版 無料アップグレード

- Free trial

- Minimum usage period

- 1か月

- UMU

-

-

- UMU

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 無料

- 料金 月額1ID 500円~(税抜) 備考

- ・1名~ご利用可能

・有効ステータス課金制(毎月末締)

・利用数によりボリュームディスカウント適用

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- etudes(エチュード)

-

-

- etudes(エチュード)

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 通信制 - 0円 初期費用50,000円 備考

- 動画音声配信料金:1,200 円/GB

動画音声配信量 無料分:0 GB/月

その他データ通信料金:16円/MB

その他データ通信 無料分:0MB/月

管理者ID 無料分:0 ID/月

管理者ID料金:300円/ID - 通信制 - ノーマル 初期費用50,000円 12,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:300円/GB

動画音声配信量 無料分:10 GB/月

その他データ通信料金:4円/MB

その他データ通信 無料分:300MB/月

管理者ID 無料分:1 ID/月

管理者ID料金:300円/ID - 通信制 - ヘビー 初期費用50,000円 32,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:150 円/GB

動画音声配信量 無料分:100 GB/月

その他データ通信料金:2円/MB

その他データ通信 無料分:3,000MB/月

管理者ID 無料分:3 ID/月

管理者ID料金:300円/ID

管理セクション:500円/1セクション

販売セクション:1,000円/1セクション - 通信制 - マスター 初期費用50,000円 100,000 円/月額 備考

- 動画音声配信料金:75 円/GB

動画音声配信量 無料分:1,000 GB/月

その他データ通信料金:1円/MB

その他データ通信 無料分:30,000MB/月

管理者ID 無料分:10 ID/月

管理者ID料金:300円/ID

管理セクション:250円/1セクション

販売セクション:500円/1セクション

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- E-learning ASP

-

-

- E-learning ASP

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 同時アクセス数プラン 15人 40,000円/月額

- ユーザーID数課金プラン 50~300人 @300円/月額

- 休止プラン 1,500円/月額

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月

- eden LMS

-

-

- eden LMS

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 別途見積もり 別途見積もり

- 導入事例2,000名A社 1名あたり 17,600円/年額

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- Udemy Business

-

-

- Udemy Business

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- GR ライト 一律7,500円/月(50ユーザー以下) 備考

- 1ユーザー150円/月(60ユーザー以上)

- GR スタンダード 一律15,000円/月(50ユーザー以下) 備考

- 1ユーザー300円/月(60ユーザー以上)

- GR エンタープライズ 要お見積り

- 初期費用 100,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- セキュリオ

-

-

- セキュリオ

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 お問い合わせください 備考

- オプション機能によって料金は変動します。

- ユーザー数プラン 20,000円~/月額 備考

- 「今の機能で充分!」そんなお客様には、カスタマイズなしの「ユーザー数プラン」がお勧めです。

- 同時アクセス数プラン 98,000円~/月額 備考

- サイトに同時にログインするユーザー数に上限を設け、その上限数に応じた月額費用を設定します。ユーザーの登録数には制限がないため、月額費用の変動の心配もありません。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- LearningWare

-

-

- LearningWare

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ Androidアプリ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 会費制サービス入会金 50,000円 備考

- 会費制サービスはe-ラーニングとWebセミナー合わせて約4,000コースが定額で受け放題です。

- 会費制サービス月額料金 月600円/人~ 備考

- 会費制サービスはe-ラーニングとWebセミナー合わせて約4,000コースが定額で受け放題です。

- 従量制サービス年会費 12,000円 備考

- 従量制サービスとは、サイバックスUniv.の研修ラインアップから、1名1コースから必要な時に都度ご利用いただけるサービスです。

- 従量制サービス月額料金 1,000円~ / 1名1コース 備考

- 従量制サービスとは、サイバックスUniv.の研修ラインアップから、1名1コースから必要な時に都度ご利用いただけるサービスです。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- サイバックスUniv.

-

-

- サイバックスUniv.

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 契約料として5,500円、加えてオプション機能の有無によって料金は変動します。

- 月額利用料 要相談 備考

- アカウント数及びオプション機能によって料金は変動します。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- ひかりクラウド スマートスタディ

-

-

- ひかりクラウド スマートスタディ

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談 備考

- 利用サービスとアカウント数によって月額の料金は変動します。

- 利用料金 要相談 備考

- KnowledgeC@feは、基本機能をすべて利用いただけるサービスと機能をeラーニングに絞った、for eラーニングサービスを用途に応じて選択いただけます。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- KnowledgeC@fe

-

-

- KnowledgeC@fe

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 10万円

- 利用料金 19,800円/月~

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- playse. (プレース)

-

-

- playse. (プレース)

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。同時10ユーザーまでです。

- 料金プラン 75,000円〜/月額

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- 楽々てすと君

-

-

- 楽々てすと君

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 要相談

- 利用料金 3,2万円~/月額 備考

- 部署のみ、チームのみや新入社員研修など、少人数での導入も承っております。料金の詳細は公式サイトからお問い合わせください。

- Free trial

- Minimum usage period

- 制限なし

- MENTER

-

-

- MENTER

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- 基本料金 要相談 備考

- 1アカウント980円より追加可能で、最低アカウント数は30アカウント(29,400円)よりご提供しています。

- Free trial

- Minimum usage period

- 最低利用期間の制限なし

- Smart Boarding

-

-

- Smart Boarding

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用(クラウド) 50,000円

- クラウド月額利用料(5名) 15,000円/月額

- クラウド月額利用料(15名) 30,000円/月額

- クラウド月額利用料(100名) 135,000円/月額

- パッケージ価格 1,800,000円

- Free trial

- Minimum usage period

- 2ヶ月

- 学びばこ

-

-

- 学びばこ

-

- Software type

- クラウド型ソフト パッケージ型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 100,000円~ 備考

- Entry 100,000円

Standard 200,000円

Pro 360,000円 - Entry 70,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者10名

データ容量10GB - Standard 200,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者100名

データ容量500GB - Pro 360,000円/月額 備考

- コンテンツ制作者無制限

データ容量1TB

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- Cloud Campus

-

-

- Cloud Campus

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- フリー 0円

- ベーシックプラン 240円-/ユーザー 備考

- 100名以上の年間契約、年額一括払いの場合です。

- コンテンツプラス 380円-/ユーザー 備考

- 100名以上の年間契約、年額一括払いの場合です。

- Free trial

- Minimum usage period

- 1ヶ月

- AirCourse

-

-

- AirCourse

-

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

-

-

-

- 初期費用 0円 備考

- 初期費用は発生しません。

- ユーザーID数300未満 1ID 660円~/月額 備考

- 最低ユーザーID数30人以上

- ユーザーID数300以上 1ID 330円~/月額 備考

- 最低利用者人数300人~

- Free trial

- Minimum usage period

- 1年

- SAKU-SAKU Testing

-

-

- SAKU-SAKU Testing

-

- Software type

- クラウド型ソフト

- Recommended environment

- PCブラウザ スマートフォンブラウザ

- サポート

- 電話 / メール / チャット /

-

価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!

eラーニングをより効果的に導入するためのコツ

1.受講者に適したレベル・分野のコンテンツの提供

eラーニングの効果を最大限に引き出すためには、受講者にとって適したコンテンツを提供することが不可欠です。まず、各社員のスキルや経験に合わせて、異なるレベルや分野のコースを用意しましょう。

(1)カスタマイズされた学習プランの提案

社員一人ひとりの能力や職務に合わせて、eラーニングの学習プランをカスタマイズしましょう。初級者向け、中級者向け、上級者向けなど、段階的なプランを整備して、受講者が自分のペースで成長できるようにサポートします。

(2)興味を引くトピックの導入

受講者の関心や興味を引くトピックを取り入れることで、学習へのモチベーションを高めることができます。業務に直結する実践的な内容や、将来のキャリアに関連する情報を提供することが重要です。

(3)フィードバックと調整

定期的なフィードバックを受け入れ、コースの内容や難易度を柔軟に調整しましょう。社員が理解しやすく、挫折感なく学べるように工夫することが、持続可能な学習環境の構築につながります。

2.受講者のモチベーションを維持していくこと

eラーニングの成功には、受講者のモチベーションを維持することが不可欠です。長期間にわたるeラーニングでは、受講者が継続して興味を持ち、学び続けるための仕組みが求められます。

(1)学習目標の明確化

受講者には学習の目的やゴールを明確に伝えましょう。どのようなスキルや知識が身につくのか、それが業務やキャリアにどのように貢献するのかを示すことで、学習への動機付けが向上します。

(2)ゲーミフィケーションの導入

ゲームの要素を取り入れ、学習を楽しさに変えるゲーミフィケーションは効果的な手法です。ポイントやバッジの制度、学習ランキングの設定などで競争心を刺激し、受講者が自発的に学びたいと思う環境を構築します。

(3)定期的な成果の認定

学習の成果を定期的に評価し、受講者に認定証やバッジなどの形で成果を示しましょう。これは達成感を生み出し、学習の意義を実感させる効果があります。

(4)コミュニケーションとサポート

受講者とのコミュニケーションを重視し、質問や疑問に素早く対応します。フォーラムやチャット、定期的なオンラインセッションなどを通じて、社員同士や講師との交流を促進します。

(5)挑戦と報酬

学習においては挑戦が成長を生む重要な要素です。難易度が上がる課題やプロジェクトを通じて、受講者が自己を超える経験を提供しましょう。そして、その挑戦をクリアした際には報酬や称賛を用意し、達成感を味わえるようサポートします。

(6)絶え間ない改善

受講者のフィードバックを受け入れ、システムやコンテンツを常に改善していく姿勢が大切です。変化に富んだ学習体験を提供することで、受講者が飽きずに学び続けることが期待できます。

eラーニング受講が労働時間に含まれるかどうかは、企業によるeラーニングの位置付け次第

この記事では、eラーニングが労働時間に含まれるかどうかは企業のeラーニングの位置付けにかかっていることを明確にしました。企業がeラーニングを重要な学習ツールとして位置づけ、それに対する方針を明確に定めることが、従業員との認識の一致を生み出し、納得のいく受講環境を整える手助けとなります。

eラーニングの効果を最大限に引き出すためには、企業と従業員が協力し合い、学習に対する共通の理解を築くことが不可欠です。これによって、eラーニングがより生産的で有益な時間となり、組織全体の成果に寄与することが期待されます。

<a href = "https://digi-mado.jp/article/66423/" class = "digimado-widget" data-id = "66423" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>

<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

目次

おすすめ比較一覧から、

最適な製品をみつける

カテゴリーから、IT製品の比較検索ができます。

1599件の製品から、ソフトウェア・ビジネスツール・クラウドサービス・SaaSなどをご紹介します。

(無料) 掲載希望のお問い合わせ